A Cidade Perdida (1948)

Jeronymo Barbosa Monteiro (1908 – 1970)

Fontes digitais

Digitalização da edição em papel

Coleção Terramarear - Vol. 70

Companhia Editora Nacional - 1948

Versão para eBook

eBooksBrasil

© 2008 Jeronymo Monteiro

USO NÃO COMERCIAL * VEDADO USO COMERCIAL

Nota Editorial

Antes que qualquer relógio marque o último segundo adicional de 2008, assinalemos duas datas que não poderiam passar em brancas nuvens: os 100 anos de nascimento de Jeronymo Monteiro e os 60 da primeira edição de A Cidade Perdida, volume 70 da Coleção Terramarear.

Para os apreciadores de ficção científica, Jeronymo Monteiro é nome que dispensa apresentações. Para os que não o são, basta dizer que se trata do mais importante escritor do gênero no Brasil. Tão importante que, na década de 1990, a Isaac Asimov Magazine (edição brasileira da Asimov’s Science Fiction) criou um “Prêmio Jerônymo Monteiro” em homenagem ao escritor. É, simplesmente, considerado como o pai da ficção científica brasileira.

Quando publicou A Cidade Perdida, em 1948, Monteiro não era um novato, nem nas letras, nem no gênero literário que o consagrou. No volume constam, como “obras do mesmo autor”: No País das Fadas [1930 - Cia. Melhoramentos de São Paulo], O Irmão do Diabo (narrativa da aventura de Walter Baron) [1937 - Cia. Editora Nacional], O Homem da Perna-Só [1943 - Anchieta Editora], O Tesouro do Perneta [1943 - Anchieta Editora], A Ilha do Mistério [1943 - Anchieta Editora], Os Nazi na Ilha do Mistério [1943 - Anchieta Editora], O Palácio Subterrâneo nas Antilhas [1943 - Anchieta Editora] e 3 Meses no Século 81 [1947 - Livraria do Globo].

Em tempos de internet e da facilidade de buscas, que esta publicação seja um aperitivo e apresentação, ao eventual leitor que desconhecia o Autor, de um dos mais importantes escritores brasileiros... E que a curiosidade o leve a procurar mais sobre ele. E, creiam-me, há muito, muito mesmo a descobrir.

Só como aperitivo, registro a notícia sobre um de seus contos, O Copo de Cristal, incluído no livro Os Melhores Contos Brasileiros de Ficção Científica, organizado e editado por Roberto de Sousa Causo, lançado em 2008.

“...o conto foi escrito em maio de 1964, um mês após a tomada do poder pelos militares, e sua existência contesta o senso comum de que os autores da década de 1960 se abstiveram de criticar o golpe de Estado (....). Tendo sido adaptado para a televisão por Zbigniew Ziembinski em 1970 e veiculado pela Rede Globo, O Copo de Cristal apareceu primeiro na coletânea Tangentes da Realidade em 1969, um ano após o Ato Institucional Número 5.” - Fonte: Blog Insônia, de Tiago Castro.

Marco A. M. Bourguignon, em Um Pequeno Resgate da História da Ficção Científica Brasileira [www.scarium.com.br/artigos/hfc.html], registra:

“Foi com o paulista Jeronymo Monteiro (1908-1970) que a “ficção científica brasileira” passou a existir como universo literário à parte da literatura, criando regras e métodos próprios, além de formar um público específico. Em 1947, Monteiro publicou, “Três Meses no Século 81” e, em 1948, “A Cidade Perdida”. Antes disso, até o final da década de 30, não existia no Brasil um movimento literário em prol da ficção científica, envolvendo escritores e leitores. Antes havia surgido alguns textos casuais de autores da literatura, como: Gastão Cruls, Menotti del Picchia, Érico Veríssimo, Adazira Bittencourt e Monteiro Lobato. Mas ainda não havia uma tradição literária em ficção científica. Eram apenas ambientados em universos remotos habitados por seres fantásticos além, é claro, de ambientes utópicos e de aventuras.”

Jeronymo Monteiro travava uma batalha em várias frentes da literatura popular: seriados para rádios, novelas policiais e histórias infantis. Em 1964, fundou a “Sociedade Brasileira de Ficção Científica” e nos últimos anos de sua vida foi editor do “Magazine de Ficção Científica” (edição brasileira da conceituada revista estadunidense “The Magazine of Fantasy and Science Fiction”). Seu primeiro sucesso foi “Aventura de Dick Peter”, uma série de livros baseados em um dos seus seriados de rádio, eram histórias sobre um detetive novaiorquino. A partir de 1947, Monteiro publicou uma série de romances de FC, editou uma antologia: “O Conto Fantástico”, Civilização Brasileira, 1959 e manteve por muito tempo uma coluna crítica sobre Ficção Científica no jornal “A Tribuna”, de Santos (SP).

A Cidade Perdida, que me conste, teve três edições, a última, revista pelo Autor, em 1987, pela Editora Contexto, há muito esgotada. A presente, em eBook, comemorativa, apenas reproduz a 1ª edição.

Boa leitura!

Teotonio Simões

eBooksBrasil

NOTA DE COPYRIGHT

Esta edição é feita em “fair use”, em benefício de um direito moral do autor infelizmente não contemplado pela Lei 9.610 de 19/02/1998 [Lei dos Direitos Autorais].

Ela não menciona, entre os Direitos Morais do Autor (Artigo 24) o mais importante dentre eles, como qualquer autor sabe: o de ter sua obra divulgada, em vida e, principalmente, após sua morte.

Caso haja, nesta publicação, a violação de qualquer direito patrimonial (o que não acreditamos, visto a obra não ter sido reeditada recentemente e a presente edição estar sendo disponibilizada com cessão pública, que aqui fica declarada, de todo e qualquer direito patrimonial sobre ela), os detentores legítimos de tal direito, caso se sentiam lesados, estão cordialmente convidados a enviar e-mail para livros@ebooksbrasil.org para que o presente título seja prontamente retirado da apreciação pública e possamos informar aos apreciadores da obra de Jeronymo Monteiro onde poderão adquiri-lo.

Índice

Explicação Indispensável

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Capítulo IV

Capítulo V

Capítulo VI

Capítulo VII

Capítulo VIII

Capítulo IX

Capítulo X

Capítulo XI

Capítulo XII

Capítulo XIII

Capítulo XIV

Capítulo XV

Capítulo XVI

Capítulo XVII

Capítulo XVIII

Capítulo XIX

Capítulo XX

Capítulo XXI

Capítulo XXII

Capítulo XXIII

Capítulo XXIV

Capítulo XXV

Capítulo XXVI

Capítulo XXVII

Capítulo XXVIII

Capítulo XXIX

DEDICATÓRIA

Ao Flávio Xavier de Toledo,

fiel companheiro na inefável

aventura...

EXPLICAÇÃO INDISPENSÁVEL

Tanto Salvio como eu estamos certos de que entre os ocasionais leitores deste livro há de se encontrar algum atlante. É a esse provável leitor que vão especialmente dedicadas estas linhas.

Nada devem recear os atlantes que habitam ainda o coração do Brasil. O que se revela de seu segredo neste livro será tomado pelo leitor comum como desbragada fantasia. Ninguém vai acreditar no que está escrito lá pelas últimas páginas, de tão inverossímil que parece, embora seja a perfeita expressão da verdade. Por isso, a nossa indiscrição não causará nenhum transtorno e nem instigará indesejáveis visitas a Atlantis-a-Eterna. Sabemos que nenhuma visita conseguiria se aproximar além do ponto permitido pelos guardas dos postos avançados. Sem a permissão do Grande Sacerdote, jamais conseguiriam chegar até onde chegamos.

Além disso, queremos dizer que, revelando o que descobrimos nesta maravilhosa viagem, estamos nos desincumbindo de uma clara imposição do Destino. Estamos certos de que o Primeiro Orientador espera que o façamos, embora tudo pareça indicar o contrário.

Ademais... gostaríamos de ter ficado para sempre em Atlantis-a-Eterna. Não pudemos. Mas pretendemos voltar e tudo faremos para o conseguir. É verdade que Salvio está muito mudado, dirigindo um jornal radiofônico e todo entregue a negócios de imóveis. Mas não importa. Qualquer coisa me diz que iremos terminar os nossos dias de vida naquele lugar maravilhoso, ao lado de Quincas e de Vanila. Salvio tem-me dito que não conseguiremos nem chegar ao primeiro Posto Avançado. Mas não importa. Tentaremos. Eu sei que vale a pena!

CAPÍTULO 1

“PARTIREMOS AMANHÔ

Acordei com aquelas batidas fortes na janela. Liguei a luz. Não eram ainda cinco horas! Tive intenção de não fazer caso, mas como as batidas continuassem, tive mesmo que abrir a porta e dei com a reluzente careca cor de rosa de Salvio.

— Partiremos amanhã! — cumprimentou ele. E sem dúvida, era esse um esquisito começo de dia.

— Entre. Vamos ver... Como é que disse? Partiremos amanhã? Mas para onde?

— Aqui está o roteiro. Tudo calculado, tudo em ordem.

— Espere. Sente-se aí, enquanto me arrumo.

A irrupção de Salvio àquela hora da manhã e a esmagadora notícia de que iríamos partir no dia seguinte, alteraram, de certo modo, o meu ponto de vista.

Quando voltei à sala, ele comparava um roteiro feito a lápis, com o grande mapa do Brasil que está pendurado à parede por cima da minha mesa. Olhei também.

E subitamente tudo aquilo — a viagem, as inscrições rupestres, os símbolos, a kabala hebraica, o Templo do Sol, o imenso sertão — tudo aquilo se me afigurou tão inatingível, tão problemático, tão remoto, que me invadiu uma onda de desânimo.

— Salvio... você não acha que é asneira?

— O que? Este mapa?

— O mapa, não. Tudo. A viagem, o Templo do Sol... Salvio olhou-me com espanto e dúvida.

— Que é isso? Que houve com você?

— Nada. Mas raciocine. Pense um pouco... Esse imenso sertão!... Florestas, pântanos, rios, perigos de toda espécie!

— Venceremos tudo, Jeremias!

— Bem... Vamos que seja assim. E você espera seriamente encontrar, lá no inferno, o Templo do Sol?

— Tenho certeza absoluta. Há um Templo do Sol situado entre os rios Xingu e Tapajós, entre os paralelos 5 e 10 e quase sobre o meridiano 55 Oeste de Greenwich. Tenho certeza!

— Espere... Se houvesse qualquer coisa realmente notável lá onde você diz, já a teriam descoberto. Centenas de exploradores têm percorrido o nosso sertão em todos os sentidos.

— Não é bem assim. Os exploradores têm apenas percorrido alguns dos grandes rios do interior do Brasil, sem jamais penetrar muito longe pelas margens. E entre o Tapajós e o Xingu há um mundo, onde caberiam folgadamente vários Estados europeus. Nenhum explorador percorreu essa imensa extensão de terra. Ou você pensa que sim?

— Então, você me está ajudando. Se exploradores experimentados, habituados aos rigores das selvas, não puderam explorar esse mundo, como iremos nós fazê-lo? E, ainda mais, como poderemos ir dar com o Templo perdido nessa vastidão?

— Nós o faremos. Porque vamos com roteiro certo e indicações seguras.

— Ora! Você tem a coragem de chamar “indicações seguras” a esses arabescos que encontramos e sobre cuja origem ignoramos tudo?

— Perfeitamente. Eu creio. Tenho confiança absoluta nas indicações que possuímos.

— Você está entusiasmado demais.

— Não estou. Tenho sérios motivos para crer, e, além disso, você sabe que possuo certos conhecimentos...

— Ora... Que conhecimentos?

Pareceu-me que Salvio ia perder a paciência Mas controlou-se, e, depois de rápido suspiro, prosseguiu:

— Jeremias não posso entrar em detalhes. Sou depositário de segredos que a posição que ocupo me impede de revelar. Mas você precisa ter confiança em mim. Afinal, eu participarei da sua sorte, você não irá sozinho. Por que, então, eu haveria de o induzir a praticar loucuras? Ouça: A tradição das religiões ocultas de que os iniciados têm conhecimento ensina que existe um Templo oculto no mais recôndito recesso da América do Sul... Eu não queria e não devia dizer-lhe isto, mas enfim... — depois de longa pausa, e como que impelido por uma força interior, Salvio continuou: — Nesse templo estão guardados os tesouros dos antigos sacerdotes do Culto Solar. Até os enfeites sagrados usados por eles na hora do sacrifício, como braceletes, peitorais, cintos e vários apetrechos, a maioria em oricalco, aí estão. Não se esqueça de que, logo após a descoberta do Brasil, foram vistos alguns aborígenes com enfeites desse gênero, segundo afirma Clemente Branderburger na sua “Nova Gazeta da Terra do Brasil”, em 1515.

— Ora, Salvio. Você...

— Espere. A mesma tradição, que conheço muito bem, e que é o meu principal ponto de apoio, afirma o seguinte: “O CAMINHO PARA O TEMPLO SÓ SERÁ ENCONTRADO POR AQUELE QUE DECIFRAR O MISTÉRIO.”

— Não. É por isso mesmo. Francamente, é muito mistério. Não vejo nada claro. É só isso: triângulos, círculos, “runas”, “mamtrams” “lótus de mil pétalas”, decifrações... Não!

Foi então que, pela segunda vez, vi Salvio exaltar-se.

— Cale a boca, ignorante! Você nada vê, nada sente, nada entende e nada sabe. Mas tem que acreditar em mim, porque eu entendo, vejo e sei.

— Pois então, vá sozinho. Eu, positivamente, não vou!

Salvio ergueu-se dum pulo. Sua careca estava violácea e seus olhos pareciam querer saltar sobre mim. Fulminou-me com um olhar e uma palavra:

— IDIOTA!

Recostei a cabeça no espaldar da poltrona e fechei os olhos. Ouvi seus passos pesados afastarem-se. A porta bateu com força. Depois, foi o portão que bateu e se abriu novamente, em recuo, rangendo.

Eram seis horas.

***

O dia estava lindo, e a lembrança de ir até à cidade não era má. Na praça do Patriarca era convidativa a escadaria da galeria subterrânea. E, quando eu chegava em baixo, coincidia estar chegando, também, o ônibus de Santo Amaro. Ia partir vazio. Pulei dentro dele. Parece aventura andar num ônibus vazio em São Paulo.

O meu pensamento era ir até Santo Amaro e almoçar junto à represa, mas quando passava por Brooklin, lembrei-me do Mateus, e saltei. Era gostoso caminhar sem pressa pela estrada em direção do Morumbi. O ar da manhã estava fresco. Da terra subia agradável cheiro inclassificável. Os pássaros piavam, e operários cruzavam comigo, apressados. Eles decerto não tinham, como eu, um problema idiota na cabeça. Não pensavam em penetrar sertões desconhecidos à procura de incríveis Templos do Sol...

As poças de água lamacenta eram lindas na sua tranqüilidade de expectativa. O matagal que marginava a estrada, intrincado e sujo, era ridícula sugestão das matas virgens que me acenavam de longe. Apanhei morangos silvestres que me souberam maravilhosamente bem, e olhei admirado os joás cor de fogo que enfeitavam o verde escuro da folhagem.

Quando apareceu a ponte que atravessa o rio, a casa de Mateus estava perto. A sebe que a rodeia é baixa. As janelas estão todas abertas, o que indica que ninguém mais dorme lá dentro. Dois garotos, sujos, brincam no monte de areia que sobrou da construção, e lá no fundo do quintal, Mateus, com calças velhas e rasgadas e calçando tamancos, está arrumando o arame de estender roupa.

Decerto, Mateus também não se preocupa com misteriosos Templos do Sol, e não pensa em impossíveis viagens pelo sertão central do Brasil.

Dei um berro:

— Olá! Mateus!

Ele voltou-se vivamente e sua cara riu toda.

— Jeremias! A esta hora! Entre! — E para dentro: — Mariquinha, arrume um café para o compadre Jeremias!

E depois, limpando as mãos nas calças esfarrapadas:

— Mas que diabo foi isso? Você às sete da manhã aqui neste fim de mundo! Que é que anda fazendo pelo mato a uma hora destas?

— Passei uma noite atribulada. Queria me distrair um pouco, respirar ar puro... Acho que estou envenenado.

— Álcool, já sei...

— Não, meu caro. Pior do que isso. Idéias!

— Ah... então, fez muito bem. Depois do café vamos ao rio pescar uns acarás para o almoço. Venha.

D. Mariquinha, mineira bonita, um tanto estragada pela vida, acabava de preparar o café na pequena cozinha, com os quatro filhos menores embaraçando-lhe os passos, reclamando e discutindo. Tomamos o café em canequinhas de lata. Na casa de Mateus tudo é de lata. As panelas são de latas de banha; as canecas, latas de leite condensado; os pratos, latas de marmelada. É um paraíso primitivo e bom, com a natureza emboscada em todos os cantos: nele próprio, na sua boa companheira, nos cinco irrequietos filhos, nos escassos móveis e na alegria saudável que polvilha tudo. Mateus é um rapaz que aprendeu a viver a vida com simplicidade e sem desejos desmedidos — como esse de procurar Templos do Sol...

Do degrau da soleira só se viam as árvores do terreno vizinho, o grande céu azul e o morro do Morumbi, que cansava a vista numa subida estafante.

— Mateus, me diga uma coisa. Você acredita que haja no centro do Brasil algum vestígio de civilizações antigas?

A pergunta estava tão fora de qualquer cogitação do velho amigo, que ele não a entendeu bem.

— Como é? Civilizações de onde?

— Pergunto se você acredita que possa haver vestígios de um passado grandioso, com civilizações e grandes povos lá no meio das matas do Brasil.

— Ah! Naturalmente! Decerto que os índios que foram encontrados aqui devem ter um passado.

— Sei. Mas que espécie de passado?

— Um passado civilizado, é claro. Se eles não tivessem possuído uma grande civilização não estariam no estado em que foram encontrados.

— Ora essa! Que idéia absurda a sua!

— Mas é claro! Só quem já teve uma civilização muito grande e artificial é que pode acabar sendo o que são os nossos índios. É preciso cansar-se de tudo na vida, do luxo, das festas, dos artifícios, para se chegar a compreender bem as delícias da vida simples junto à Natureza... E os nossos índios já passaram por tudo isso. Eis porque eles não “topam” a nossa civilização, por mais que a gente os queira “civilizar”. Nós estamos é arruinando a vida deles, matando-os, destruindo-os. Se fôssemos humanos e inteligentes; se soubéssemos respeitar os direitos alheios — deixaríamos esses homens viver em paz a vida que melhor lhes aprouvesse. Mas não. Teimamos em obrigá-los a adotar o nosso artificial e deletério sistema de vida...

Interrompi-o, espantado:

— É assim que você pensa, Mateus?

— Naturalmente. Quem compreende a vida, tem que pensar assim. Você não vai me dizer que esta sordidez em que vivemos, esta trama intrincada de maldade, inveja, injustiça, crueldade e ódios — é a vida para que fomos criados...

— Está bem, Mateus. Vamos pescar.

O rio Pinheiros foi desviado do seu antigo curso. Agora, o braço, meio estagnado, move-se lentamente demais para merecer o nome de rio, e está preso entre profundos barrancos. Na água serena e turva há grande quantidade de acarás, e o acará torradinho é muito gostoso.

CAPÍTULO 2

“ESTE MUNDO NÃO É DO MEU CONHECIMENTO!”

Pescar é, com certeza, a mais agradável das ocupações. Talvez por ser o melhor pretexto para se permanecer à margem de um rio, embebido o pescador no suave fluido da natureza. Quanto a mim, não há estado de irritação capaz de resistir a duas ou três horas de pescaria em manhã ensolarada. Já tínhamos duas dúzias de acarás enfiadas no cipó, quando Mateus voltou ao assunto:

— Mas o que é que houve, Jeremias?

— Você conhece o Salvio?

— Aquele seu amigo careca que anda metido numa religião esquisita?

— Esse mesmo. Ele quer que eu o acompanhe não sei para onde, a fim de descobrir um Templo do Sol, e os restos de antiga civilização, que, diz ele, deve ter existido no Brasil em séculos passados.

— Maravilhoso! E você não quer ir?

— Nem sei... E o pior é que eu é que tenho a culpa de tudo... Esta madrugada, ele foi me acordar para dizer que devemos partir amanhã, que já tem o roteiro pronto e não sei que mais...

— E você...

Não respondi. Um galho que derivava girando, levou-me o olhar para longe. Só quando ele desapareceu na curva é que voltei ao assunto:

— Você se recorda de um tio meu, chamado Adolfo, que foi para as Guianas há uns dez anos?

— Sim. Você me falou dele. Que é que tem com isso?

— Bem... é uma história muito longa. Tio Adolfo morreu na Venezuela, há um ano, e eu recebi uma velha mala que ele deixou. Dentro dela, com outras bugigangas, vinha um pedaço de grade de ferro batido, muito antiga, e de desenho realmente curioso. Nunca fiz conta daquilo. Ao contrário, sem compreender que motivo poderia ter levado meu tio a guardar pedaços de ferro velho, por várias vezes estive tentado a atirar fora a grade. Um dia, porém, tudo mudou com respeito ao “ferro velho”. Foi o seguinte: encontrei-me com Salvio na cidade, depois de muito tempo sem nos vermos. Você sabe. Conversa vai, conversa vem, falamos no tempo em que trabalhamos juntos na Sorocabana, recordamos os companheiros que nos deixaram saudades e, afinal, Salvio carregou-me para o quarto onde mora, lá para os lados do Paraíso. No quarto dele só havia livros. Livros por todos os cantos, nas estantes, dentro do guarda-roupa, em cima das mesas e empilhados no chão. E o interessante é que os livros dele são daqueles que a gente vê, pega, apalpa, folheia e não quer largar mais. Todos estavam indicando que Salvio tem espírito investigador, dedicado a estudos pitorescos, apaixonantes e talvez... estranhos. Bem sei que nem todos aprovam o gênero de especulações a que Salvio se entrega, mas ele é sincero. Alguns espíritos menos arejados talvez até nutram certo receio perante suas preocupações e suas idéias. Mas esses são tolos. Na verdade, não há nada de misterioso ou perigoso na especialidade que Salvio abraçou. Eu sabia, já, certas coisas, mas só nesse dia é que pude compreender melhor o nosso amigo, e percebi, então, quão totalmente alheios a tudo quanto eu já pensara eram os estudos a que ele se dedicava. É incrível como neste mundo há coisas importantes das quais nunca suspeitamos sequer e que, no entanto, enchem a vida de multidões!

Mateus ouvira o meu longo discurso sem se manifestar, mas, nesse momento, deu um aparte bem ilustrativo.

— Bem sei. Suponhamos uma pessoa que goste de flores. Ela ficará encantada diante de um lindo jardim florido. Um dia, alguém lhe apresenta um exemplar de “cattleya labiata”. Com certeza, essa pessoa ficará espantada diante das magníficas flores de vinte centímetros de diâmetro. Depois, esse alguém lhe dirá: isto é uma orquídea, uma “cattleya labiata” do Norte do Brasil. As orquídeas são plantas extraordinárias, que muita gente chama, erradamente, de parasitas. Elas não sugam a seiva das árvores onde vivem. Podem prosperar sobre pedras, ou em vasos de xaxim, que, evidentemente, não têm seiva alguma para oferecer. Vivem graças aos microrganismos que em suas raízes transformam os elementos do ar e da água em matéria assimilável. Têm um gênero de vida completamente diferente do de todos os outros vegetais conhecidos e armazenam nos pseudobulbos reservas de energia para resistir aos maus períodos. Não é um mundo novo para aquela pessoa que ama as rosas e os cravos?

— Evidentemente, Mateus. É exatamente o que quero dizer a respeito de Salvio e dos seus livros e estudos. Eu, positivamente, não conhecia aquilo. Ele possuía, dentro de seu quarto, um mundo completamente novo para mim. Algumas horas de convivência no seu quarto sossegado fizeram com que o conhecesse melhor do que em vinte anos de coleguismo e conversa de mesas de bar. Mas você quer ver o mais interessante? Apanhei, de entre os seus livros, um volume não sei de que autor, que tratava dos selvagens do Brasil. Era fartamente ilustrado. Ora, os nossos indígenas sempre mereceram a minha mais comovida simpatia, embora eu não tivesse tido oportunidade de os conhecer melhor. Examinando, muito interessado, as gravuras, parei diante de uma delas e disse:

— Veja, Salvio! É evidente! Não pode haver dúvida alguma! Os nossos índios são descendentes dos orientais, dos mongóis... veja! Veja isto!

Em vez de olhar a página do livro, Salvio olhou-me sorrindo paternalmente e disse:

— E por que não podia ser o contrário, Jeremias?

Essas poucas palavras, ditas por uns lábios sorridentes, na quietude silenciosa do quarto, enquanto a chuva caía insistente lá fora — foram como uma catapulta que se põe em movimento.

— O contrário? O contrário? Como?

— Sim. Simplesmente o contrário. Por que não hão de os mongóis, os orientais e o resto dos homens ser descendentes dos nossos indígenas, ou melhor, um ramo colateral da raça ameríndia?

— Ora, Salvio... parece brincadeira. Eu tenho lido alguma coisa a esse respeito. Sei que os chineses são bem mais antigos do que os guaranis...

— Mas por que são mais antigos?

— Porque tudo o prova. A sua história milenar, a sua tradição...

— Mas é que os nossos índios podem ter uma história que, de tão milenar, se perdeu na noite dos tempos. A dos chineses, é tão nova que ainda pode ser perfeitamente lembrada...

— Ora... e as inscrições rupestres... você sabe que nas rochas do interior do Brasil se encontraram inscrições que indicam a visita feita ao Brasil por povos de outras terras, antes de 1500. Decerto, alguns desses visitantes é que deram origem aos nossos indígenas...

— E, se assim fosse, por que não teriam eles continuado as civilizações de suas pátrias, civilizações tão grandes que permitiram a travessia do oceano e deram origem a uma escrita...?

— Bem... Quer dizer que eles regrediram, e esqueceram tudo... com exceção de alguns, que, fixando-se na orla do Pacífico, conseguiram progredir, como os Aztecas, Toltecas, Incas, etc.

Durante minha fala, Salvio conservara o sorriso nos lábios e me olhava com ar de paternal condescendência, como quem olha um menino que, com um canivete e uma tora de peroba, trabalha na certeza de que vai fabricar um violino.

Protestei:

— De que ri? Não foi isso mesmo?

— Jeremias — começou Salvio pausadamente, sem alterar a voz, como era seu costume falar — você vai ouvir umas coisas que lhe quero dizer. Talvez seja maçante, mas você precisa ouvir para não tornar a dizer tolices e para ajudar a repor as coisas nos seus devidos lugares. Você acaba de dizer o que todo mundo diz e todo mundo aceita, porque foi divulgado com foros de veracidade científica. Mas, como todos os que repetem o que ouvem, não usou o cérebro, não tentou raciocinar. Diga uma coisa: você sabe, por acaso, que o nosso Brasil está situado no “continente mais antigo do mundo”?

— Sim... tanto que Conan Doyle, quando quis arranjar um cenário adequado para a sua história do “Mundo Perdido”, com animais antediluvianos ainda vivos, escolheu o planalto central do Brasil.

— Isso é fantasia, Jeremias. É claro que Conan Doyle sabia de alguma coisa, mas a verdade científica, meu caro Jeremias, é que o planalto central do Brasil é formado pelas rochas pertencentes ao período chamado, em geologia, “de transição”; rochas que não foram cobertas por nenhuma formação mais recente.

— Mas... isso...

— Espere. Não há, em nenhum outro ponto do nosso planeta, tão grande extensão de terreno que ofereça igual aspecto. E essas rochas de transição assim, à flor da terra, provam, simplesmente, que o planalto central do Brasil já emergira das águas havia muitos e muitos séculos quando outras partes começaram a surgir e secar ao ar. Decerto, você sabe que as rochas se formam pelos depósitos sedimentares que se vão acumulando no fundo das águas...

— Bem. Mas...

— Cale-se! Agora, está falando a Ciência! O solo da maior parte do nosso país é constituído de rocha primitiva, arcaica. No planalto central aflora, por todos os cantos, o “cristalino”, rocha que constitui os legítimos alicerces do globo. No Amazonas afloram rochas do período permeano e até o siluriano, o mais antigo dos terrenos paleozóicos, foi assinalado nos saltos de vários rios do Amazonas e do Pará. Isto confirma o que eu já disse: que esta parte do globo estava já exposta ao ar, e, talvez, coberta de vegetação primitiva, enquanto as outras partes, ainda mergulhadas na água, continuavam recebendo novas camadas de sedimento e que, milênios mais tarde, emergindo, formariam os outros continentes, o “velho mundo” etc, mas, na verdade, os novos continentes, de constituição geológica mais recente do que a do solo brasileiro. Pense bem sobre isto, e não esqueça nunca: se a nossa terra surgiu das águas milênios antes das outras, deve, também, ter recebido a semente da vida milênios antes delas. Foi um adiantamento que tomamos e que ninguém nos poderá mais tirar.

— Espere. Isso é história antiga demais. Que é que tem que ver com os chineses e os mongóis?

— Chegaremos lá. Como vê, o “novo mundo” que Colombo e Cabral descobriram era, precisamente, o mais antigo dos mundos e, como o demonstrou Le Plongeon, depois de onze anos de conscienciosas pesquisas — era também o berço da raça humana e, portanto, o berço da civilização, pois que, nascendo primeiro aqui o homem aqui deve ter evoluído primeiro.

— Bem...

— Isso, Jeremias. Bem! Muito bem, até! Você compreenderá tudo claramente, dentro em breve. Até poucos anos atrás, os cientistas acreditavam que o “homo” tivesse aparecido só no período quaternário, enquanto desapareciam os animais monstruosos que se convencionou chamar “antediluvianos”, e que seriam próprios do terciário. Eles teriam morrido durante a Idade Glacial que aniquilara todos os vegetais de que se nutriam. Pois bem, você sabe que os períodos geológicos se contam por milhões de anos.

— Mas o aparecimento do homem no quaternário é um fato provado. Quatrefages...

— Provado, não. É, apenas, um fato “sustentado”. Ouça isto: Homens de reconhecida probidade científica, como Peter Lund, Anibal Matos, Pedberg, Morton, Ameghino, Hrdlicka, e outros, pesquisando com critério em diferentes pontos da América do Sul, encontraram vestígios insofismáveis da existência de uma civilização muito, mas muito, anterior às famosas civilizações chinesa, egípcia, persa, romana ou qualquer outra das já estudadas e pesquisadas pelo homem. E, o que é mais significativo, provaram que o homem já existia na América do Sul pelo menos ao fim do período terciário. Isto é: o homem já vivia no nosso continente alguns milhões de anos antes da época em que se acreditava tivesse ele surgido. Compreende isso, Jeremias? É muitíssimo importante! Na Lagoa Santa, nas Furnas de São Leopoldo, no Estado de Minas Gerais, encontraram-se oitenta esqueletos do “homo americanus” de mistura com ossadas de grandes herbívoros que só existiram pela época Terciária. Quer dizer, até que se prove o contrário, que esses homens e esses animais foram contemporâneos e, portanto, o “homo americanus” é terciário! Mas há mais, ainda, ouça: o gliptodonte viveu na era Terciária e era um monstruoso animal, couraçado como o tatu dos nossos dias. Pois foram encontradas, aqui, na América do Sul, carapaças de gliptodontes cobertas com traços e arabescos evidentemente feitos por mão humana, e embaixo de uma dessas carapaças encontraram o esqueleto de um dos primitivos habitantes da América. Isto tudo, em terrenos da era Terciária. É concludente, indiscutível.

Como você pode imaginar, eu estava esmagado com essas revelações. Exclamei:

— Isso é que é sabedoria! Estou positivamente aturdido. Esse mundo não é do meu conhecimento!

— Acredito, É natural. E, agora, raciocinemos um pouco. Se o homem apareceu na América antes de aparecer em qualquer outro lugar, porque aqui se encontravam as condições necessárias ao seu aparecimento, temos que em outros continentes apareceram as condições necessárias à vida humana. É lógico, portanto, que o homem seguiu com o tempo. Só milhares de anos mais tarde é que acreditar que o seu processo evolutivo normal pros-americano se passasse para esses lugares, e que, aqui no seu berço natal, mercê da evolução cumprida, já estivesse a caminho da civilização, enquanto raças diferentes, inteiramente selvagens, apareciam nos diversos pontos do mundo...

— Tem razão. Isto é bastante claro...

— Mas ainda há mais. Nas camadas inferiores do quaternário, aqui na América, foram encontradas cabeças de javali artisticamente lavradas, como cita Perez Verdía. É fácil tirar a conclusão. Se nos primeiros tempos do quaternário o homem era capaz de se entregar a manifestações artísticas, é que já possuía milhares de anos de evolução, não é claro?

— Sim. É bem claro. Estou compreendendo admiravelmente. Como se abrem novos horizontes!

— Agora, vejamos outro aspecto da mesma questão. Todos os pesquisadores da arqueologia sul-americana verificaram que existem, de norte a sul do continente, testemunhos de todo gênero, deixados por uma civilização desaparecida, como sejam: ruínas de templos, palácios, pirâmides, hipogeus, túmulos, monumentos de estilo original, cujas linhas arquitetônicas não se parecem com as dos monumentos egípcios ou greco-romanos. Aqui em São Paulo, no antigo município de Batalha, fizeram-se ricas descobertas arqueológicas. É conhecida a célebre “esfinge” do Paraná. Em Boa Vista, no Rio Grande do Sul, foram descobertas as bases de uma construção monumental. Há ídolos zoomorfos e antropomorfos na Serra de Sincorá. Há ruínas de uma cidade monumental na Bahia. E há, além de tudo, inscrições rupestres, petróglifos, símbolos e sinais antiquíssimos gravados em milhares de rochas, por todo o interior do Brasil.

— Mas, espere! Se tudo isso é verdade, por que a ciência oficial teima em considerar o Oriente como berço do homem e das civilizações?

— Ora... Porque, para o comodismo nacional é mais fácil declarar que uma forma estranha na pedra é simples “capricho da Natureza”, do que organizar exaustivas e custosas pesquisas bem dirigidas. E porque, uma vez estabelecido que o Oriente, a Ásia, foi o berço da humanidade, a ciência dificilmente quererá voltar atrás, e será preciso imenso trabalho para induzi-la a isso. Ora, como aqui não nos incomodamos absolutamente com tais problemas, vai tudo no melhor dos mundos e se afasta a trabalheira enfadonha de abandonar o que está feito para se recomeçar sobre novas bases. Acredito, no entanto, que apesar de toda a resistência e do profundo letargo do interesse nacional, a verdade vai abrindo caminho, porque as provas se acumulam de tal maneira que, dentro de alguns anos, todo o mundo terá que se curvar à evidência. Talvez os nossos sábios resolvam, também, tomar a coisa mais a sério...

Durante alguns minutos nos mantivemos em silêncio. Eu pensava naquilo tudo — um mundo novo, vibrante, apaixonante, repleto do perfume místico do passado, de um passado longínquo, tão longínquo que a imaginação vacila em localizá-lo em qualquer época ao longo do tempo. Depois, reatei o fio da conversa:

— Salvio, você falou, ainda há pouco, em inscrições rupestres, petróglifos e símbolos...

— É verdade. Pelo interior do Brasil, especialmente no Nordeste, nos arredores de Natal, encontram-se pedras gravadas com símbolos estranhos. O interessante é que muitos desses símbolos, embora feitos há milênios — os nossos selvagens não só não os sabem decifrar, como não têm memória alguma sobre eles e também não fazem nada semelhante — são muito parecidos com os que se encontram nas escritas sagradas de vários povos dos chamados “antigos”, da Ásia, da África; e muitos deles se assemelham, mesmo extraordinariamente, a signos de kabala hebraica. São comuns, por exemplo, nas inscrições rupestres do Brasil, os caracteres rúnicos.

— Rúnicos? Que quer dizer?

— “Runa” é o vocábulo que significa “homem”, e a kabala o inclui até hoje.

— Isto traz em si possibilidades grandiosas! — exclamei, percebendo, num relance, a tremenda importância daquela observação.

— Sem dúvida. E vejo que você está começando a apreender o fundo da coisa...

— Sim. Estou entrevendo algo de grande importância, muito empolgante, mas sinto-me incapaz de pensar sozinho... Você... que é que pensa de tudo isso, afinal?

— O que eu penso é muito simples, Jeremias, mas, no atual estado dos conhecimentos estabelecidos, poderá parecer loucura. Só o conto a você porque somos amigos, e, mesmo que lhe pareça absurdo, você não vai me matar...

— Diga logo. Esse preâmbulo me faz esperar algo muito importante.

— Você ouvirá e julgará. Penso que no planalto central do Brasil deve ter-se desenvolvido, em épocas muito primitivas, uma civilização, que seria o ponto de partida para todas as decantadas civilizações do mundo. Daqui teriam saído os homens que, fundando a Atlântida, se tornariam os mais famosos e misteriosos seres da nossa raça. Da Atlântida eles se teriam passado para a África, com os elementos que deram nascimento à decantada civilização egípcia. A civilização sul-americana, como todas as outras, devia ter-se baseado num princípio religioso, e este só podia ser o culto solar, porque nada impressionou tão profundamente o homem primitivo como o sol, porque bem logo ele aprendeu a reconhecer que é do sol que nos vem toda a vida. E a tradição nos ensina que os templos do sol eram, comumente, subterrâneos... Afinal, o melhor é parar por aqui. Isto não passa de imaginação.

Eu estava ficando perturbado, porque me lembrava de uma coisa.

— Estou me lembrando...

— De quê?

— É a respeito de símbolos. Tenho algo que talvez seja importante.

— Você tem?

— Tenho.

— Mas tem o quê?

— É um trabalho em ferro batido que recebi da Venezuela, numa mala que meu tio me mandou, um tio que foi para as Guianas há muitos anos.

Salvio mexeu-se nervosamente na cadeira.

— Espere. Você diz que tem um trabalho em ferro batido... que espécie de trabalho? Que tem que ver com o que estivemos conversando?

— Não sei precisamente. Mas são uns desenhos... Um círculo, uma cruz... creio que tem também um sol e meia lua...

Salvio quase pulou. Mas tratou de se dominar e, já sereno, falou:

— Pode ser que você esteja enganado, Jeremias, e que esse trabalho não tenha valor algum. Mas também pode ser que suceda exatamente o contrário. Preciso ver isso. Preciso ver com urgência!

***

Mateus ouvira a minha longa narração em silêncio e pescando conscienciosamente. Era como se eu tivesse estado falando sozinho e, na realidade, falara para mim mesmo como num sonho, recordando com prazer as minúcias daquele primeiro encontro com Salvio depois de dez anos de ausência.

— E depois? — perguntou ele quando viu que o meu silêncio se tornara longo demais.

— Depois? Salvio fez questão de ver a grade de ferro naquela noite mesmo. Já era madrugada quando chegamos à minha casa. Logo que viu o pedaço de ferro ficou louco. Atirou-se a ele e, até romper o dia, esteve debruçado sobre a mesa, interpretando, estudando, falando sozinho. Eu adormeci de cansaço, mas ele me acordou, quase às nove horas, dizendo:

— Jeremias. Isto é o maior achado de todos os tempos. Posso levar comigo, para estudar melhor?

Concordei logo. Eu queria era deitar-me, descansar. Isso foi há dois dias. E hoje pela manhã ele me apareceu em casa, ás cinco horas, berrando: “Partiremos amanhã!”

— Partirão para onde?

— Sei lá! Quantos peixes você pescou?

— Perdi a conta. Mas já temos demais. Vamos embora, que a Mariquinha ainda tem que prepará-los para o nosso almoço.

Os acarás estavam deliciosos.

Depois do almoço, voltamos para a cidade. Mateus dirigiu-se para a Repartição onde trabalha e eu, em singular disposição de espírito, dirigi-me à casa de Salvio.

CAPÍTULO 3

DA DISCUSSÃO... NASCE A LUZ

Este capítulo trata ainda de arqueologia e opiniões científicas. O leitor poderá pulá-lo, se quiser, passando logo ao 4, onde começa a ação. Mas, como é um capítulo curto, se puder lê-lo, melhor. Sempre se esclarecem algumas coisas nele.

***

Salvio recebeu-me em seu quarto como se nada de anormal se tivesse passado. Conversamos, nos primeiros minutos, sobre coisas sem importância. Depois, intencionalmente, ele perguntou:

— E então?

— Não estou muito convencido ainda. Acho absurdo que uma grade de ferro que não se sabe de onde veio tenha uma inscrição capaz de levar dois homens a fazer uma viagem como essa. E há alguns pontos obscuros, que desejo ainda discutir com você.

— Está certo. Mas ouça: Quando Champollion descobriu a célebre pedra “Rosetta” e com ela encontrou a chave para decifração dos hieróglifos, todos acharam que ele estava maluco. Não quero fazer analogias, mas é evidente: associo todos os elementos de que dispomos sobre a pré-história do Brasil e as tradições religiosas do passado, para chegar a uma conclusão lógica — e você vem me dizer que é loucura o que estou fazendo...

— Mas, escute...

— Espere! Você não compreende, então, que é necessário fazer concessões às lendas e à tradição para chegar a alguma Verdade que tem raízes muito fundas no Passado? Você não sabe que todas as lendas assentam sobre fatos verídicos? Alteram, modificam ou deturpam a verdade inicial, mas a essência dos fatos primitivos lá está, intacta no fundo da versão fantasista. E, se não sabia, fique sabendo agora do seguinte: a arqueologia brasileira registra enorme quantidade de inscrições rupestres de caráter mágico. Mesmo os colecionadores dessas inscrições podem ignorar isso. Mas eu, como muitas outras pessoas, sei-o perfeitamente. A magia e a história dos povos primitivos estão tão intimamente ligadas que é impossível estabelecer-se as suas fronteiras...

— Ora! E você teimando! O Angyone Costa, que é autoridade em arquelogia, diz que as inscrições rupestres do Brasil não têm significação alguma. Segundo ele, não passam de divertimento dos índios, ou marcações dos bandeirantes.

— A opinião dele, da qual eu, e muitos outros comigo, discordamos. Considere que as inscrições estão gravadas em rochas duríssimas, que têm resistido à ação dos séculos. Para se gravarem traços e figuras nestas rochas, foi preciso aos indígenas usar de outras pedras que o atrito ia gastando. Há inscrições que devem ter levado muitos meses para se completarem. Você acha, acaso, que isso é divertimento? A verdade é que elas eram feitas por uma seita especial de sacerdotes, ou “sábios”, que só faziam isso, com um fim determinado. Qualquer um percebe que há algo mais sério aí. Além disso, não se pode aceitar um dilema disparatado como esse: “de índios, ou de bandeirantes”. E por que não há referência alguma, nas histórias das bandeiras, a essas inscrições? Por que os bandeirantes que voltavam não falaram, jamais, dessa prática?

Eu começava a vacilar, mas, como para justificar a minha atitude da madrugada, teimei:

— Bem. Mas não e só Angyone. O Anibal Matos também acha que as nossas inscrições não têm significação alguma, a não ser quando indicam fontes, pouso de caça, grutas e outras coisas de utilidade imediata nos matos.

— Não é bem assim. Anibal Matos admite que as inscrições possam ter significado diferente e diz que algumas podem ser apenas isso que você referiu. Ele aceita as conclusões da pré-história no pé em que elas se apresentam porque, como Ladislau Neto, não quer se antecipar às descobertas que só explorações estafantes e bem orientadas, com estudos minuciosos, podem realizar. Quando a arqueologia for tomada a sério em nossa terra, e todos os pontos de prováveis jazidas pré-históricas forem investigados com a atenção que merecem — então saberemos coisas que agora nos parecem absurdas, mas que, à medida que forem surgindo, nos parecerão, então, perfeitamente normais. Além disso, note que as pedras gravadas com inscrições não se encontram só nas matas. Também se encontram nas praias, nos campos, nas margens dos rios. E outra coisa: os bandeirantes teriam a preocupação de indicar pontos de caçadas e de pouso mais especialmente lá pelos lados da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, esquecendo-se disso em outros lugares?

— Pois sim. Tudo isso é bonito. Mas a verdade é que muitos sábios se interessam pela pré-história brasileira e nada do que você diz ficou provado até agora.

— Muitos sábios? Ora essa! Diga “poucos”. E bem poucos, até! Peter Lund, por exemplo, interessou-se pela nossa pré-história e recolheu material de grande valor, imenso mesmo, para um só homem. Ele estabeleceu, por exemplo, a existência do “Homem Lagosantense” e levantou o véu de um passado muito mais remoto para o homem americano, do que ninguém ousaria esperar. Anibal Matos e seus continuadores descobriram o “Homem de Confins”, também de veneranda antiguidade. No Baixo Amazonas foi descoberta essa preciosa cerâmica marajoara, que é indício indiscutível de grandiosa civilização...

— Civilização que só produziu cerâmica?

— Você não gosta mesmo de usar o cérebro, Jeremias! Tudo tem que lhe ser explicado minuciosamente! Havia, ao longo do baixo Amazonas, até a sua imensa foz, uma grande civilização. Enchentes catastróficas do rio, ou outras coisas tão sérias quanto essa, destruíram tudo. Os que se salvaram do desastre não tinham, decerto, meios para reconstruir a civilização desaparecida, mas podiam reproduzir a arte da cerâmica, cuja matéria-prima não faltava. Considere que quando um povo começa a se preocupar com a arte, a beleza, o enfeite dos seus objetos de uso — já avançou muito em civilização material. Concorda comigo?

— Concordo. Mas, quanto às inscrições, nenhum sábio achou ainda relação entre elas e as passadas civilizações de que você fala.

— Claro. Não se encontrou a chave ainda. E nem se fez empenho em encontrá-la. Os sábios da Europa não nos dão ouvidos. Os especialistas na matéria não nos dão importância. Não querem examinar os elementos constantemente renovados que se apresentam para provar que o nosso continente é o mais antigo e que os amerígenas, os homens de raça vermelha da América, vêm da Era Terciária e são, portanto, os primeiros habitantes humanos do globo terrestre.

— Isso é pouco positivo. É matéria demasiado discutível. Não existem provas insofismáveis. O crânio de Neanderthal...

Salvio interrompeu-me bruscamente.

— Qual crânio de Neanderthal, qual nada! Você é que está impossível! Até ontem, não discutia coisa alguma. Aceitava o que eu lhe dizia e parecia disposto a ir ao fim do mundo! Agora, de repente, deu para duvidar até do que está entrando pelos olhos! Pois fique sabendo que, queira-o ou não o queira a ciência oficial, o “homo americanus” foi o mais antigo do globo, e que, por isso mesmo, pouco se está incomodando com as opiniões em contrário do sr. de Quatrefages, ou de quem quer que seja!

É fácil ver que Salvio ia se exaltando, e se eu opunha resistência era apenas para continuar coerente com o arroubamento daquela madrugada. Em verdade, acreditava no deslumbrante passado da América, e estava de acordo com o meu amigo. Ia ceder, portanto, quando me lembrei de levantar mais uma dúvida:

— Está bem, Salvio. Concordo. Mas responda a mais uma coisa só: os petróglifos brasileiros têm realmente um significado oculto?

— Não. Absolutamente, não têm.

— Não!?

— Claro que não. Têm significado “desconhecido” para nós. Mas quem os fez não teve a intenção de ocultar coisa alguma, muito ao contrário. Quando descobrirmos a chave, a nossa “pedra de Rosetta” — tudo ficará claro.

— E por que ainda não se descobriu a chave?

— Bem... É preciso notar que a escrita pré-histórica brasileira não se assemelha a nenhuma das outras já estudadas. Se tivesse semelhança, a sua significação não seria mais segredo.

— É claro.

— Isto é extremamente importante, e devia apaixonar todos os criptógrafos do mundo. Sabe a que conclusões já chegaram os que se dedicaram ao assunto? Que a escrita pré-histórica brasileira deve ser considerada a mãe de todas as outras escritas do mundo, porque todas estas apresentam certos caracteres quase-fixos da nossa...

— Claro. Continue.

— Entre as escritas mais antigas estudadas — os caracteres sabeanos, cretenses, megalíticos, etruscos, pré-históricos do Egito, berberes, sumerianos, bem como os antigos alfabetos gregos, fenícios, hebraicos e ibéricos — encontram-se inúmeros sinais, uns idênticos e outros semelhantes aos 75 caracteres pré-históricos do Brasil, referidos e estudados por Alfredo Brandão. Veja, agora, a conclusão lógica a que isto conduz: “Em todos os alfabetos e caracteres escritos do mundo antigo, embora não sendo eles iguais entre si, encontram-se muitos iguais aos caracteres pré-históricos brasileiros”.

— É assombroso! Positivamente assombroso!

— É a pura verdade, verificada. Aliás, o confronto não traz grandes dificuldades. Qualquer um o pode fazer. É evidente, pois, que a escrita-mãe, de onde todas as outras derivaram e que gerou todos os alfabetos do mundo — é aquela que foi usada pelos antigos habitantes da América do Sul, e cujos vestígios até hoje podem ser encontrados. Daqui saíam os grupos que, fixando-se em outros pontos da Terra, levavam consigo esse importante conhecimento que, depois, evoluía e se modificava segundo as necessidades e contingências peculiares a cada região. Alguns desses grupos, forçados por circunstâncias que não conhecemos, regrediriam e se tornaram selvagens, perdendo o conhecimento da escrita. Outros, defrontando condições favoráveis, progrediram, evoluíram, fundaram grandes civilizações, aperfeiçoaram o sistema de escrita até o transformarem na forma atualmente usada. No entanto...

— Chega! Chega! — interrompi. — Não fale mais! Esqueça a minha atitude desta manhã. Estou de acordo com você. Deixe ver o roteiro e...

— E o que, Jeremias?

— E partiremos amanhã, Salvio!

CAPÍTULO 4

QUINCAS CONTA UMA HISTÓRIA INTERESSANTE

No mapa, a gente corre o dedo e diz:

— Até aqui, vamos de trem. Depois, vamos de jardineira até ali. Em seguida, vamos a cavalo até...

Mas quando a gente entra numa segunda classe (não havia dinheiro para “luxos”) e se põe a rodar dia e noite sobre trilhos mal ajustados — então começa a encarar as coisas de maneira um tanto diversa.

Nas primeiras doze horas, inda passa. O entusiasmo é sempre maior que o cansaço. Admira-se a paisagem, conversa-se e tudo distrai. Depois, começa o inferno. O sacolejar do trem, que a princípio não se notava, martiriza os ossos. A trepidação, ininterrupta, abala os nervos. A poeira irrita os olhos e a garganta. A imundície, que se acumula por todos os cantos, e a fedentina enojam. A economia não deixou espaços entre os bancos, para se estender as pernas. A madeira é rude como o diabo, e vai esfolando a espinha. Um verdadeiro inferno. E a gente, de todo o coração, concorda com Monteiro Lobato: “O único melhoramento que falta nas estradas de ferro nacionais é canalizar a fumaça da locomotiva para dentro dos carros de segunda classe.” Aí, ficaria o conforto atingido, de acordo com a idéia que dele fazem os dirigentes das estradas com relação aos passageiros que não têm meios para viajar de primeira.

Depois de infinitas horas de suplício, chegamos a Anápolis, no Estado de Goiás, uma cidade sem conforto. Pelo que nos disseram, Goiânia, que não é longe, está ficando uma beleza de cidade, moderna, e com todos os melhoramentos.

Levávamos de São Paulo uma recomendação para o Quincas, que logo encontramos. Era um rapaz moreno, curtido pelo ar livre, homem de poucas palavras e de poucas carnes — todo músculos. A nossa conversa com ele não teve dificuldades.

— Pois é, seu Quincas. Disseram-nos que você conhece tudo por aí a fora, os matos, os rios, o sertão...

— É... a gente conhece. Nasci em Palma, e a minha vida tem sido sempre andar por aí.

— Quererá ir conosco?

— Quero, como não?

— Mas se você nem sabe para onde vamos, nem o que vamos fazer...

— Não m’importa. Já estou parado aqui há seis meses. Preciso andar um pouco, para desenferrujar, e o que vão fazer, isso é com os senhores.

— Você já tem guiado exploradores?

— Várias vezes.

— E quanto costuma ganhar?

— Conforme. Qual vai ser o serviço? Diamantes, ou ouro?

— Nem diamantes, nem ouro.

Quincas olhou-nos com ar sabido, sorridente.

— Todos dizem o mesmo. Depois, passamos dias e dias revirando areia, lavando cascalho, enterrados na lama até à cintura.

— Você não precisa acreditar em nós — disse eu. — Mas a verdade é essa. É claro, porém, que se apresentar uma boa oportunidade, não deixaremos de tentar a sorte para aumentar a nossa fortuna...

— Que é pequena demais — completou Salvio. — Não poderemos desprezar oportunidade alguma. Mas garantimos que nossa intenção não é essa.

Devia haver em nossos rostos algum elemento de franqueza evidente que faltava às palavras.

Quincas abriu o rosto num sorriso franco e apertou-nos as mãos, dizendo:

— Gosto assim. Não me agradam esses estrangeiros que vivem atrás de ouro e diamantes e que até parecem ficar loucos. Todos os anos surgem alguns por aqui e pagam muito bem. Tive viagens de ganhar cinco contos limpinhos.

— Não lhe poderemos pagar isso, Quincas.

— Já percebi. Não faz mal.

— Poderemos, quando muito, pagar-lhe, pelo fim da viagem, uns dois mil cruzeiros. Mas se encontrarmos ouro, ou pedras preciosas, você terá a metade de tudo.

— Combinado. Que vamos fazer?

Consultei Salvio com o olhar.

— Não sei se você vai compreender — disse ele.

— Mas temos obrigação de ser sinceros com você —. continuei. — Embora não acredite em nós, diremos a verdade. Vamos ao centro do Brasil, procurar os restos de uma antiga civilização.

A expressão de Quincas modificou-se de tal modo que Salvio indagou:

— Que há? Parece que você se assustou, Quincas...

— Não. Não me assustei, não. Podem contar comigo.

— Mas há qualquer coisa...

— Bem... É que já passou por aqui um moço que partiu para o sertão com o mesmo fim.

Salvio sobressaltou-se. Sua careca empalideceu.

— Um moço? Quando? Quem era ele? E que conseguiu?

— Chamava-se Leandro, e falava mal a nossa língua. Usava óculos escuros, capacete branco e umas roupas complicadas. Quando via pedras com riscos ficava alucinado. Acho que era louco, mas, meu pai...

Salvio interrompeu-o de maneira violenta, como jamais o vi fazer. Agarrou os ombros de Quincas e perguntou, olhando-o firmemente nos olhos:

— Que fim levou esse moço, Quincas? Quando foi isso?

— Vai fazer dez anos. Eu tinha 15 e acompanhei a expedição. Meu pai era o guia. Ele sim, conhecia tudo, todo esse mundo de Deus! Mas ele e Leandro sumiram. Nunca mais voltaram!

Aquele esboço da história de Quincas nos deixou fascinados. Pedimos que continuasse. A noite estava quente, mas começava a soprar uma brisa agradável. Nós estávamos sentados sob o alpendre do bar — um puxado coberto de folhas de palmeira, e bebíamos uma espécie de cerveja de fabricação local, nada desagradável. Vinte metros além começava a mata, cerrada, misteriosa, sombria — e dela chegavam até nós cricris, pios, guinchos e coaxos estranhos. Quincas, com sua camisa de meia através de cujos rasgões se via a pele bronzeada desenhando músculos possantes — era uma figura bem colocada no cenário semi-selvagem. Salvio, a careca brilhando à luz do lampião de querosene, era a figura da impaciência. Ele teimara em vir sem chapéu, apesar de tudo o que lhe falei sobre insolações e cefaléias. Pensei até que esperava conseguir, com o crânio assim exposto ao tempo, uma nova produção de cabelos. Já eu, não. A longa exposição da cabeça ao sol dava-me horríveis dores, e, por isso, viera munido de um “colonial” de palha, fresco e leve.

— Não sei como explicar — continuou Quincas enquanto eu pensava na careca de Salvio. — Eu andava pelos 15 anos. Meu pai era homem seco, duro como cerne de palmeira. Para ele não havia dificuldades nem perigos. Construía uma canoa sozinho; varava sertão durante um mês inteiro, sem parar. Era um homem! Morávamos em Palma, onde tínhamos um sítio. O sr. Leandro apareceu por lá no começo da estação das águas. Vinha de Cavalcanti à procura de meu pai. Nós tínhamos uma mata de castanheiras, e beneficiávamos a castanha no engenho que construíramos. Naquele tempo, vendia-se o óleo muito bem, e a nossa vida era folgada. Meu pai não precisava se meter em explorações... Mas que querem? Ele era assim! Trocava tudo por uma viagem nas matas virgens! — Quincas interrompeu-se, com os olhos perdidos na escuridão da mata próxima. Emborcou um copo de cerveja, limpou os lábios com o pulso e as costas da mão, e continuou: — Leandro apareceu e disse uma porção de coisas, como isso que os senhores disseram: que ia procurar uma cidade não sei onde, um templo... Parece que falou em Manôa, ou não sei que... Pois isso entusiasmou meu pai de tal maneira que ele não quis saber de mais nada. Lembro-me de que, quando consegui que meu pai prometesse que me levaria, também fiquei louco de contente. Eu era como ele, doido pelo mato, e até agora sou assim. Minha mãe sempre dizia que nunca vira um filho tão parecido com o pai: “os dois malucos”... Coitada! Quando partimos, meu pai deixou o irmão dele tomando conta de minha mãe, do sítio e da fábrica de óleo... e esse canalha nos roubou. Ficou com tudo! Infelizmente, ele foi pr’a Bahia...

Depois de emborcar outro copo de cerveja, com olhar sombrio, Quincas continuou:

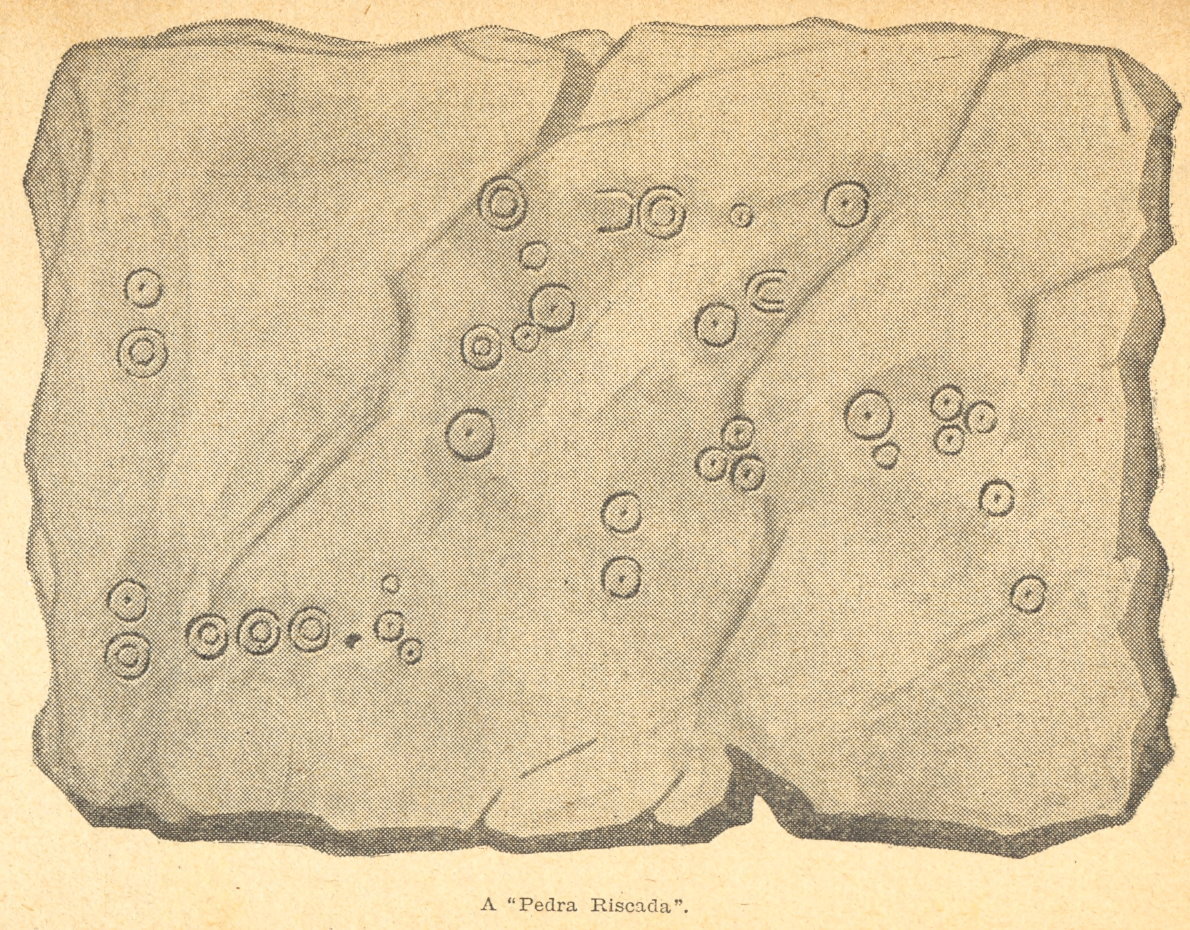

— Leandro esteve em nossa casa durante um mês. Ele e meu pai ficaram tão amigos como se fossem parentes. Comprou três grandes canoas, ajustou cinco “cabras” escolhidos, e partimos: Ele, meu pai, eu e os cinco “cabras”. Descemos o Tocantins. Numa parada que fizemos, uns oitenta quilômetros para baixo da embocadura do rio Arinos, Leandro quase ficou louco. Ali, no córgo da Pedra Riscada, existe uma laje com sinais. Durante três dias Leandro andou em volta da pedra, olhando, falando sozinho. Depois, resolveu abandonar o rio. Um camarada ficou tomando conta das canoas, com ordem de voltar a Palma se não aparecêssemos dentro de três meses. Seguíamos, então, por terra. Eh mundão! Barbaridade! Era andar, andar toda vida! Levamos mais de um mês para chegar ao rio Araguaia, em frente à ilha do Bananal.

Arranjamos duas canoas de índios e descemos o rio, guiados por um xambió que fizera camaradagem conosco. Chegando ao fim da ilha, desembarcamos na outra margem e entramos a caminhar pela vertente entre as serras do Roncador e dos Gradaús. Varamos mato durante três meses, até chegar ao rio Xingu. No dia seguinte, Leandro, meu pai e Ernesto, um dos camaradas, seguiram sozinhos, para atravessar o rio e continuar para diante. Eu e os outros camaradas ficamos ali, para esperar a volta deles. Não lhes digo nada!... Naquela zona há índios caiapós, jurunas e suiás. Até mesmo os tapirapés costumam descer até ali. Muitas e muitas vezes tivemos que nos esconder deles. Sofremos dois ataques, e Mano, um dos meus companheiros, ficou gravemente ferido com uma flechada. Estivemos nessa agonia dois meses. No fim desse prazo, resolvemos ir procurar os três que tinham partido e chegamos até ao rio Iriri, em cuja margem encontramos sinais de acampamento que só poderia ter sido feito por eles. Mas fomos atacados por um bando de índios ferozes, nus e com o corpo todo pintado. Creio que eram mundurucus. Tivemos que voltar.

— E eles?

— Nunca mais deram notícias.

Calado, de sobrecenho carregado e olhar perdido nas tristes lembranças longínquas, Quincas emborcou dois copos de cerveja.

Eu e Salvio estávamos espantados com aquela história, que nos dava indícios muito seguros do que iríamos passar, mas que também nos dizia que estávamos no bom caminho.

— Você chegou até ao Iriri? — perguntei.

— Cheguei.

— Não há de ser fácil, hein?

— É uma viagem terrível! Precisa muita coragem.

— Que aspecto tem a margem de lá? — perguntou Salvio.

— É uma morraria que não acaba mais.

Os olhos de Salvio tiveram um lampejo na escuridão e seus lábios mal se entreabriram quando ele disse:

— É isso. Temos que chegar aí.

Quincas olhou-o de lado, e seus olhos negros se animaram.

— É aí que desejam ir? — perguntou.

— Mais para diante ainda, Quincas. Mais para diante...

— Até onde?

— Não sabemos. Você não está animado?

Quincas pôs-se em pé. Seus músculos apareciam, túrgidos, sob os buracos da camiseta. Havia uma certa nobreza em seu porte.

— Quando querem partir?

— Logo que for possível. E queríamos que você se encarregasse de tudo.

— Não tenham cuidado.

— De quantos camaradas precisaremos?

— Quatro ou cinco mateiros decididos, bem escolhidos, serão suficientes. Será preciso deixar provisões em abundância e algum dinheiro com as famílias deles.

— Sem dúvida. Temos cinco mil cruzeiros, Quincas. Veja o que se pode fazer com isso.

— Não vai chegar. Mas falem com o coronel Marcondes, e expliquem do que se trata. Ele é louco por essas coisas. E, a propósito... ele tem uns objetos que decerto interessarão aos senhores.

— Que objetos são?

— Não sei bem. É um vaso e outros “trecos”.

— Amanhã procuraremos o coronel. E vamos deixar tudo nas suas mãos, porque, na verdade, não entendemos disto. Queremos que você trate de tudo, como se fosse o chefe.

— Podem ficar sossegados. Dentro de uma semana estará tudo pronto.

Quincas apertou-nos as mãos e saiu. Nós ficamos ainda sob o alpendre, tomando mais uns goles de cerveja, conversando e ouvindo os misteriosos ruídos noturnos da mata próxima. Quando pelas onze horas nos recolhemos ao quartinho de madeira que alugáramos ali mesmo no botequim, ninguém mais estava acordado em Anápolis.

CAPÍTULO 5

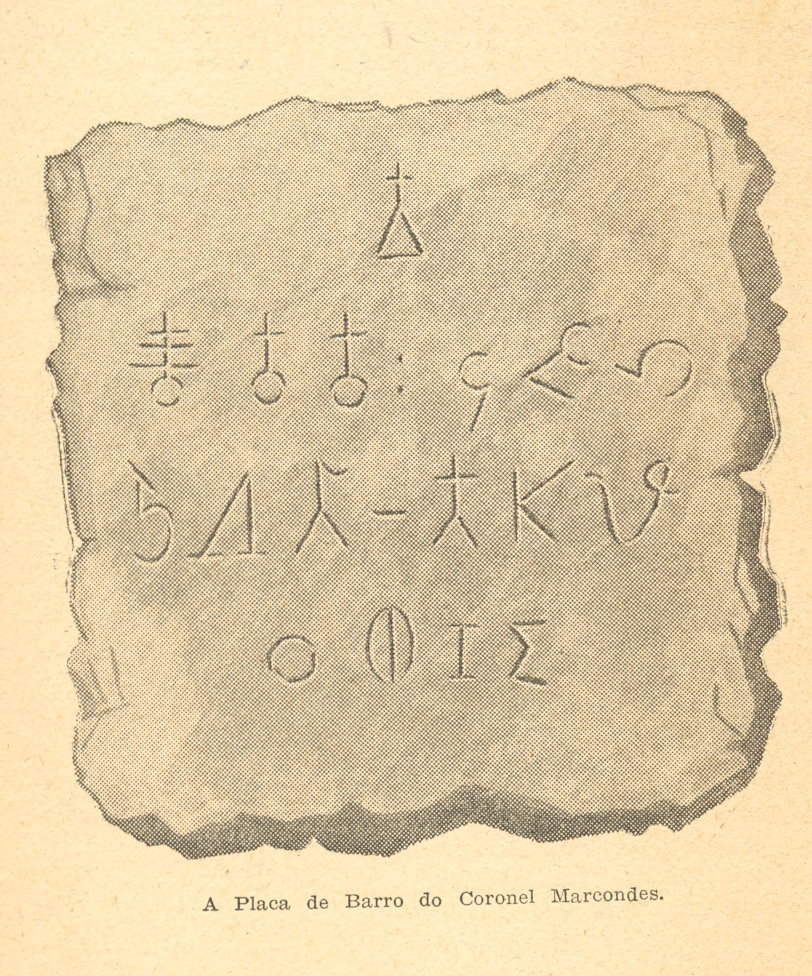

A PLACA DE BARRO E O “MUIRAKITÔ

O coronel Marcondes foi mais útil e gentil do que esperávamos. Quando lhe expusemos os nossos projetos, entusiasmou-se tanto que nos sentimos na obrigação de o convidar para ir conosco.

— Infelizmente não me é possível. Tenho que fazer outras viagens. Mas é uma das coisas de que mais gostaria. Não queria morrer sem ver com os meus olhos alguns restos das antigas civilizações de nossa terra. Mas um dia! Ah... Porque, como vocês, eu acredito que houve no Brasil uma civilização para sempre perdida! Conheço mais ou menos o assunto e creio que um dia se há de fazer justiça à nossa terra, reconhecendo que daqui partiram os civilizadores do mundo....

— É o que pensamos também, coronel. E por isso é que resolvemos mergulhar nesse sertão.

— Fazem bem. É um trabalho útil à pátria e próprio para a mocidade. Já sabem que tenho umas coisas curiosas?

O coronel levou-nos a um quartinho, rigorosamente trancado, como se guardasse um tesouro. E não seria realmente um tesouro?

A primeira peça que nos mostrou era um vaso antropomorfo, cerâmica delicada, trabalhada com evidente gosto artístico.

Do seu formato geral de ânfora, destacava-se a figura humana estilizada que lembrava, remotamente, a escultura egípcia clássica. Mas os traços do rosto denunciavam o tipo mongolóide: face larga, maçãs do rosto salientes, olhos bem separados. O coronel explicou que o vaso lhe fora trazido por um homem vindo das margens do Araguaia. Mas, infelizmente, ele chegara horrivelmente mutilado, sem língua, e sem orelhas. O vaso estava partido em cinco pedaços e o coronel o reconstituíra.

Não sei porque, não acreditei muito na história do viajante mutilado, e soube, depois, que Salvio também não lhe dera crédito. Decerto, o velho coronel tinha motivos para ocultar a verdadeira origem do vaso, e nós não íamos indagar que motivos eram esses.

Havia na caixa de ferro vários outros objetos curiosos. Um era um pedaço de cachimbo de barro cozido que tivera, sem dúvida, a forma de homem de grande cabeça e corpo caricaturalmente pequeno. A cabeça, escavada por dentro, era o fornilho e estava requeimada, o que indicava uso. A figura estava de joelhos e entre os pés juntos situava-se o furo onde se introduzia o canudo. Os olhos da figura eram estranhamente saltados, enormes, em desproporção com o rosto. Fazia lembrar certas esculturas incaicas. Havia, ainda, uma dessas figurinhas de barro que nos museus aparecem como “bonecas dos índios”. Salvio, que já estudara o assunto, afirmou que não eram absolutamente bonecas, mas sim ídolos, remanescentes de cultos que se perderam na noite dos tempos.

— É preciso notar — explicou ele — que estas figuras, tenham a origem que tiverem, obedecem sempre à mesma forma e têm todas quase o mesmo tamanho. Não há “bonecas” sem pernas, e não é de se crer que todos os índios, de todas as latitudes, fizessem, para seus filhos, “bonecas” de barro, todas iguais e tão pequenas.

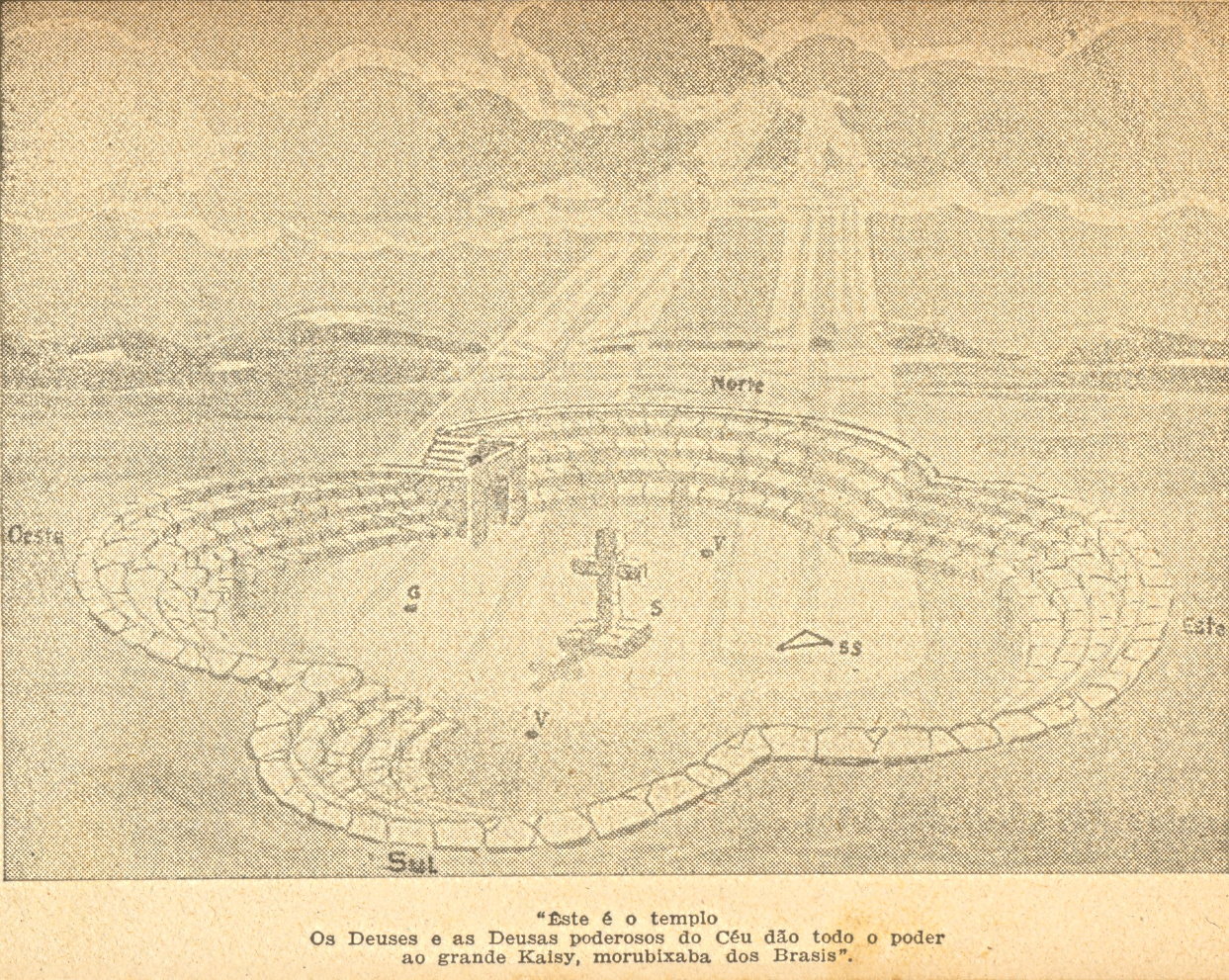

Entre todos, porém, o objeto que mais impressionou Salvio foi uma grande placa de barro cozido, moldada em forma de bandeja em cruz. O centro da cruz era liso e bem no meio via-se um cubo, talvez altar, com a letra “S” perto. Nos quatro braços, arredondados, eram evidentes degraus de arquibancadas. A um canto havia uma porta de entrada, à qual se chegava por escadaria. Procuramos reproduzir, em desenho, essa curiosa peça, para que o leitor possa formar melhor idéia dela.

Salvio, que estudou essa placa durante muitas horas, disse que era, simplesmente, a reprodução de um templo, ou local de adoração do Sol. No altar do centro ficava o sacerdote, e nas arquibancadas, o povo. E declarou, afinal, que a placa tinha grande importância para os nossos trabalhos — o que o futuro demonstrou ser certo.

Havia, ainda, alguns pequenos objetos que Salvio apenas olhou, considerando-os sem valor. O coronel, porém, apanhou entre os dedos uma nefrite, o “muirakitã” dos amazonenses, e exibiu-a ao meu amigo, com olhar interrogador.

— Lindo — disse Salvio. — Um “muirakitã”...

— Examine-o bem.

Era, realmente, uma peça maravilhosa. A linda pedra verde estava talhada em forma de homem nu “de pé, com os braços erguidos” — o que figurava a célebre “runa” que significava riqueza e poder. Quando Salvio percebeu isso, ficou impressionado, e nem sabia o que dizer. Olhava espantado para o coronel que, agora, assumia, a seus olhos, importância muito maior do que se esperaria.

— Leve-a — disse o coronel. — Leve-a, não a perca, que lhe será muito útil. Posso lhe repetir a célebre frase: “In hoc signo vinces”.

Salvio estremeceu, e, apanhando o cordão de prata que o coronel lhe estendia, passou-o pelo buraco que havia na pedra, pendurando-a em seguida ao pescoço.

— Não sei como lhe agradecer, coronel. O senhor foi providencial. Agora, tenho certeza de que atingiremos o nosso fim. Na volta lhe devolveremos o “muirakitã”.

O coronel sorriu misteriosamente. E nós não compreendemos o seu sorriso. Mas o certo é que nunca mais passaríamos por Anápolis, tendo voltado por outro caminho, e o coronel morreu no mês passado, sem tornar a ver a sua pedra verde, que Salvio traz consigo até hoje.

O coronel foi um tesouro para nós. Sem ele, jamais teríamos realizado a temerosa aventura. Patrocinou-nos a viagem, providenciando tudo o que precisávamos. Entregou-nos dez mil cruzeiros; deu-nos seis mulas arreadas; e ofereceu-nos conselhos de inestimável valor.

À noite, no alpendre do botequim, diante das cervejas, comentávamos com espanto a atitude daquele velho respeitável e Salvio disse, antes de nos retirarmos para dormir:

— É melhor não falar. Nem podemos fazer idéia de quem seja esse homem, mas garanto que não é absolutamente o que parece.

— Que quer dizer, Salvio? Eu também o achei misterioso.

— Só lhe digo isto: o bom êxito de nossa viagem está absolutamente seguro.

— Por que pensa assim?

— Nem eu sei. Mas, ou é verdade, ou estou redondamente enganado. E creio que não me engano. Não se esqueça: “Com este sinal, vencerás”!

* * *

Numa quinta-feira de madrugada, bem antes de nascer o sol, as seis mulas, carregadas, estavam alinhadas no terreiro, diante do botequim. Perto delas, via-se o coronel Marcondes, sorridente e amigo. Quincas contratara dois homens apenas, “que valiam por dez cada um”, dizia ele. Eram sertanejos magros, fortes, requeimados, cobertos com largos chapeirões de palha. Usavam calças e paletós de brim sobre camisas rasgadas e cada um tinha uma garrucha e um facão à cintura. Estavam descalços. Não infundiam muita confiança quanto à valentia, mas Quincas respondia por eles e era o bastante. O mais alto atendia por Lalau, e o outro chamava-se Tobias. Os petrechos que carregavam as mulas tinham sido reduzidos por Quincas, com raro tino, ao mínimo indispensável, e uma delas, que não levaria carga humana, trazia os volumes mais pesados.

Quando o sol começou a dourar o cume de Santa Rita, muito cedo ainda, abraçamos o coronel e nos pusemos a caminho na seguinte ordem: Quincas, Salvio, eu, Lalau e Tobias, que puxava a sexta mula pela corda.

Partíamos para Formosa, primeira etapa de nossa viagem pelo interior de Goiás, rumo à incrível aventura. E de longe ouvíamos ainda os augúrios de boa viagem que nos fazia o coronel Marcondes.

CAPÍTULO 6

A MENSAGEM DE FERRO

Depos de algumas horas de marcha sob o sol, paramos à sombra de frondosas árvores, à beira de um regato, para preparar o almoço e descansar um pouco.

E, enquanto Salvio dormia calmamente, a luzidia careca exposta ao ar, Quincas e eu mantivemos longa palestra. Quincas, apesar de rústico e sem cultura, possuía espírito lúcido e, habilidosamente, me levou a contar como havíamos resolvido fazer tal viagem.

— Por acaso. A última coisa que eu esperava em minha vida era vir meter-me nestes sertões. Salvio, tampouco, jamais pensou nisso. Ele sabia que existe, no interior do Brasil, qualquer coisa que se prende às antigas civilizações, mas eu nem sequer suspeitava disso. No entanto, é a mim que se deve a realização da viagem, ou melhor, deve-se a um tio meu, chamado Adolfo, que morreu na Venezuela há mais de um ano...

— Já sei. Seu tio deixou documentos e mapas...

— Não. Deixou-me uma arca, e, dentro dela, estava guardado um trabalho em ferro batido, pedaço de grade que não sei onde ele arranjou. Decerto foi lá pelas Guianas. Quando Salvio viu a grade de ferro, ficou como louco.

— Por quê? Que é que havia na grade?

— Para mim não havia senão desenhos de ferro, como os de todas as outras grades. Mas para Salvio havia uma significação de extraordinária importância. Basta dizer que ele passou uma noite inteira, até às nove horas da manhã seguinte, em minha casa, examinando a grade e fazendo cuidadoso desenho dela. Eu estava até ficando com medo. Quando ele me falava naquelas coisas eu sentia que meu espírito vacilava e que sombras se estendiam sobre os meus sentidos.

Quando entramos no quarto dele, com o desenho no bolso, estávamos naquele estado de espírito que muito se assemelha ao cansaço, e evitámos falar no assunto que nos trazia juntos. Falávamos de coisas diferentes. Eu é que, reatando os raciocínios a que me vinha entregando depois do curso de paleogeografia que Salvio fizera na noite anterior, comecei:

— Pensei muito, Salvio. Estou convencido de que o nosso continente foi o berço da humanidade e da civilização. Realmente, se o homem apareceu neste continente durante o período mioceno — que foi o primeiro da Era Terciária — durante os milhões de anos que decorreram até a Era Quaternária deve ter progredido constantemente. E nessa época pôde emigrar, surgindo em outros pontos do globo e dando origem às aglomerações humanas que mais tarde formariam as sociedades africanas e asiáticas.

É o que tenho dito — apoiou Salvio.

— É evidente. O homem não poderia ter ficado estacionário durante milhares de anos para progredir de um salto mais tarde. Uma coisa, no entanto, não compreendo. Como é que os nossos antepassados americanos regrediram até chegar ao estado em que se encontravam na época do descobrimento?

— Pode ser que depois de ter atingido o auge, a civilização sul-americana tivesse decaído, até ao desaparecimento, enquanto, em outros pontos, florescia a civilização dos atlantes que, por sua vez, decaiu, dando lugar à dos egípcios e à dos maias, aztecas e incas...

— Sim. Pode ser.

— Pode ser, também, que partindo daqui, devido a causas que ignoramos, os homens tenham se passado a outro continente, deixando pequenos grupos inferiores, incapazes de continuar a civilização. E pode ser ainda que grupos saídos desta parte se localizassem em outros pontos deste mesmo continente, sem se preocupar com nenhuma espécie de progresso e, tornados selvagens, voltassem, muitos anos depois, a atacar os que tinham ficado entregues à sua pacífica tarefa de progresso.

— Sim. Podem-se formar inúmeras hipóteses.

— Quer ver uma coisa? O idioma tupi-guarani deve ter sido perfeito, pois que, apesar de longa decadência que naturalmente o veio mutilando durante séculos, é ainda hoje uma língua falada não apenas por sábios e estudiosos como sucede com o grego e o latim, mas corretamente por muitos milhares, talvez milhões de pessoas no Paraguai, na Bolívia e nas fronteiras do Brasil. Só uma língua com grandes recursos e capacidade de resistência poderia permanecer, como essa, através do tempo, apesar da infiltração dominante das línguas castelhana, portuguesa e inglesa.

— Tem razão. Só um grande povo poderia ter manejado e aperfeiçoado uma língua assim. Mas tenho ainda uma dúvida: por que é que, em todas as regiões onde florescem grandes civilizações, sempre se encontram vestígios e aqui isso não acontece?

— Já falamos disso. Primeiro, podemos imaginar que a civilização que floresceu aqui foi muito anterior às mais antigas de que temos conhecimento na Ásia e na África. Segundo, há engano de sua parte, como também já falamos. Os vestígios abundam por todos os lados, e de tão antigos se confundem com os acidentes naturais. Mas o principal é o seguinte: o nosso povo não tem educação suficiente para se interessar peio assunto e para avaliar qualquer encontro fortuito. Um lavrador que em qualquer canto da Europa encontre um pedaço de louça de forma estranha sabe logo a quem se dirigir, sabe que convém guardá-lo para comunicar o fato a alguma instituição científica. Se for o caso, logo depois se fazem escavações no local. Mas, aqui... ninguém se incomoda com essas ninharias... e nem mesmo com coisas mais importantes.

— A propósito, lembro-me de ter visto, há alguns meses, numa casa da Praça do Patriarca, exposição de peças arquitetônicas, ou coisa parecida, antigas, encontradas numa escavação no interior de São Paulo. Que fim levou aquilo?

— Não sei. Mas, fosse ou não coisa importante, decerto está esquecido. Entre nós o normal é não fazer caso. Sabe o que é? Sofremos de “doutoria” aguda. Aqui todo mundo é autoridade, todos sabem demais e são superiores. Se algum trabalhador encontrar no campo uma preciosidade arqueológica, em 99 por cento dos casos meterá a enxada e destruirá tudo. Mas, se por espírito curioso resolver conservar o achado, consultará o primeiro “doutor” que encontrar — o delegado, o prefeito ou qualquer outro. Este, por sua vez, sentado sobre a Sabedoria, dará uma olhada, fará um trejeito, e exclamará: “Bobagem! Isso é uma pedra comum. Os efeitos da erosão nas pedras friáveis são caprichosos! Os veios arenosos desagregando-se produzem pedaços assim às vezes com a forma de cachimbo. Puro acaso. Isso é bobagem sem valor.” Ou então, dizem: “Ora... isso é um pedaço de vaso de barro que caiu por aí...” E assim se lavram as sentenças! Suponha que o lugar onde se fez um achado daqueles é rico em peças arqueológicas... estará tudo perdido, porque o “doutor” já explicou que é bobagem!

— E as grandes construções?

— É a mesma coisa. As que se encontram são logo identificadas como “caprichos na natureza”. Além disso, a parte mais interessante do Brasil está ainda coberta de matas, e despovoada. Há banhados intermináveis, matas virgens, serras imensas inexploradas, que podem guardar surpresas. O fato é que não se procedeu a nenhuma exploração sistemática em nossa terra, afora as pesquisas de Peter Lund e Anibal Matos, nas cavernas do Rio das Velhas em Minas Gerais. E devemos salientar que estas únicas deram grandes e proveitosos resultados. O melhor, porém, está por fazer. Não nos esqueçamos de que na Índia os templos dos misteriosos cultos antigos são todos escavados no interior de montanhas. O mesmo se dá na África e em vários pontos do Egito.

— Você quer dizer que aqui na América do Sul...

— É uma simples hipótese, bem entendido. Mas, falando seriamente, acredito que nesses imensos sertões do Brasil deve haver templos dessa espécie, que qualquer dia serão descobertos.

— Por nós?

— Nós descobriremos um, pelo menos.

— Como é que o pode afirmar?

— Por esta mensagem de ferro.

CAPÍTULO 7

DECIFRAÇÃO DA MENSAGEM DE FERRO

— Mas estou aborrecendo você com esta história toda, Quincas.

— Nada disso! Estou gostando muito! O senhor nem imagina como é interessante!

— Pois não parece. Isto é; eu gosto. Por mim, falaria nisso o dia todo, mas, para os outros... a gente nunca sabe.

— Ora... Eu acho lindo. Continue. Que é que dizia aquele pedaço de grade? Estou querendo saber.

— Como eu já disse, Salvio tinha estudado profundamente aqueles ferros velhos, e, quando estendemos o desenho sobre a mesa, comecei a sentir uma certa inibição, prevendo que alguma coisa de muito estranho me ia ser revelado. Haveria, em verdade, isso a que se chama “Ciência Oculta”? Haveria, em verdade, uma seita científico-religiosa cujos membros, através dos tempos, desprezando o padrão comum de vida, desprezando os apetites e prazeres vulgares, se haviam dedicado ao estudo das misteriosas forças que residem dentro e em redor de nós para chegarem a resultados positivos que a ciência exotérica teima em ignorar e que haviam criado símbolos para se exprimir de tal modo que só os iniciados, em qualquer tempo, os possam entender? Meu espírito, pouco afeito a lidar com mistérios e coisas sobrenaturais, resistia em admitir tal tese. Mas, por outro lado, parecia haver, lá bem no fundo do meu ser, uma tendência, um impulso que me convidava a abrir os braços para estreitar esse conhecimento, esse contacto estranho que tão vagamente se anunciava. Nestes assuntos, não se trata de compreender ou não compreender. Trata-se, sim, de crer ou não crer, e eu não saberia dizer honestamente se acreditava ou não, mas, examinando-me, julgava-me mais propenso a admitir do que a repudiar.

O desenho estava sobre a mesa. Salvio o havia refeito; não era mais aquela primeira cópia em papel comum, mas um cuidadoso desenho a nanquim, feito em ótimo papel de linho, pelo qual eu podia acompanhar perfeitamente as explicações.

Aquelas linhas negras tomavam corpo diante dos meus olhos. Pareciam animar-se na estranheza, na desusada composição geométrica. Agora, aquilo ia adquirir vida, ia falar, através das palavras do meu amigo. Olhei para ele. Passeava de um lado para outro, de cabeça baixa, olhos pregados no chão, pensativo, a calva violácea reluzindo à luz da lâmpada. De repente, parou. Fixou em mim seus olhos castanhos e falou:

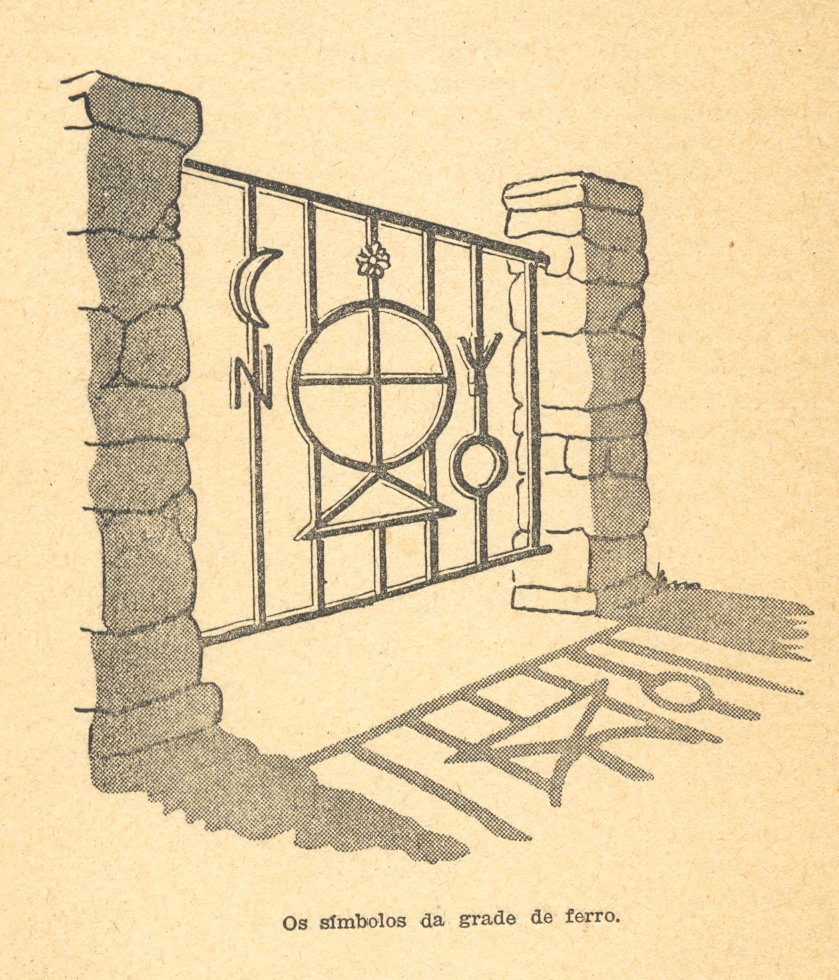

— Comecemos pela cruz que está dentro do grande círculo. O traço vertical da cruz, segundo a tradição da kabala hebraica, como de todas as cosmogonias, significa o “língan sagrado”, símbolo eterno do fogo e da origem solar, o próprio sol, que é considerado a energia inicial e criadora. O traço horizontal significa o “cteis”, a própria vida manifestada. Assim, a cruz é o templo do Deus-Sol. Como vê, ela está inscrita dentro de um grande círculo.

— E que quer dizer o círculo?

— É o equivalente gráfico do Absoluto — o que não tem princípio nem fim.

— E o triângulo?

Salvio deteve-se um momento a pensar. Depois, debruçou-se sobre o desenho, como se quisesse palpá-lo com os olhos.