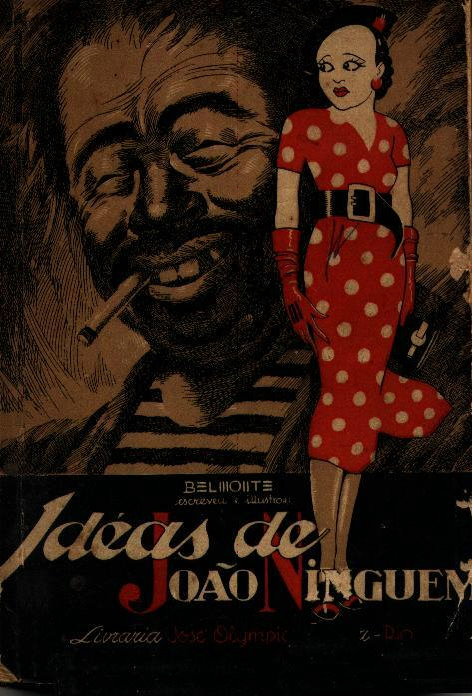

Idéias de João Ninguém (1935)

Belmonte

[Benedito Carneiro Bastos Barreto]

(1896-1947)

Versão para eBook

eBooksBrasil

Fonte Digital

Idéas de João Ninguem

Livraria José Olympio Editora

1935

Copyright:

© Benedito Carneiro Bastos Barreto

*Veja a Nota de Copyright*

ÍNDICE

Nota do Editor

O Autor

Índice da Obra

Nota do Editor

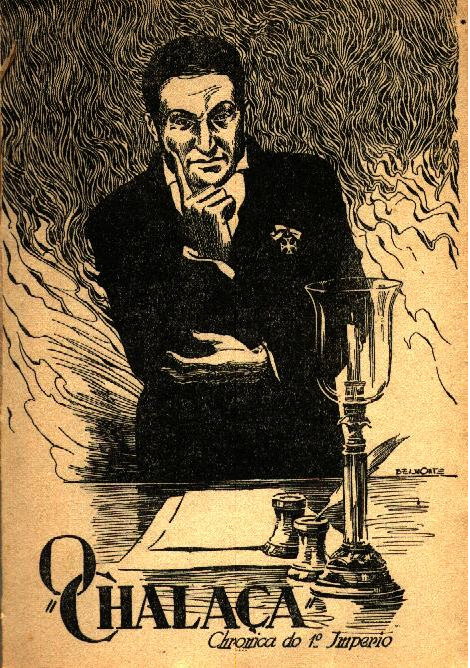

Benedito Carneiro Bastos Barreto, ou melhor, Belmonte, pseudônimo que adotou por que, como noticia o bom amigo Abrahão, tinha em seu nome “Bs aos Montes” merece ter sua obra conhecida pelas novas gerações a mais de um título.

Tivesse sido “apenas” o primeiro ilustrador dos livros infantis de Monteiro Lobato, um dos maiores chargistas e jornalistas brasileiros, já mereceria lembrança.

Mais não fosse, ainda, pelo simples fato de uma criação sua, o Juca Pato, simbolizar hoje um dos maiores prêmios atribuídos a escritores no Brasil.

Seu criador morreu em 1947. Em 1958, nasceu a União Brasileira de Escritores [www.ube.org.br], com sede em São Paulo, e em 1962 foi lançado o Troféu “Juca Pato“ em homenagem a Belmonte, para premiar o “Intelectual do Ano”.

João Ninguém, menos conhecido que o Juca Pato, mas talvez mais simbólico do que seu irmão, foi o título que escolhemos para relembrar Belmonte, às vésperas de mais uma entrega do “Juca Pato”.

Antes da publicação, consultamos as livrarias online para conferir quais obras de Belmonte estariam disponíveis. Nenhuma. Só encontramos uma homenagem que lhe foi prestada em 1996, centenário de seu nascimento, com a edição de “Belmonte: 100 Anos” [CARVALL, Editora SENAC, ISBN 8573590076], que o website da Livraria Cultura dá como esgotado (em outros parece estar ainda disponível) e que, com maiores ou menores variantes, é mencionado como “Livro de arte comemorativo devido ao centenário de nascimento do chargista Belmonte. Traz suas principais obras, em uma edição bem cuidada.”

Injustiça total! Um livro de menos de 100 páginas não poderia conter, jamais, as principais obras de Belmonte! Talvez algumas charges e ilustrações; importantes, sem dúvida, mas que nunca, jamais, em tempo algum, retratariam às novas gerações tudo o que foi e representou Belmonte para as letras nacionais. Um aperitivo, não mais.

Só na edição de Idéias de João Ninguém são mencionadas as seguintes obras do autor: Angústias de Juca Pato (álbum de caricaturas políticas), O Amor Através dos Séculos (álbum de desenhos humorísticos), Assim Falou Juca Pato (coletânea de crônicas humorísticas), e o lançamento de A “Realidade Brasileira” (álbum de caricaturas políticas), Bandeiras e Bandeirantes (crônicas históricas ilustradas pelo autor) e uma História de São Paulo (em desenhos, para crianças).

Como se vê, Belmonte foi um artista completo da pena, com um traço maravilhoso para ilustrações e charges, com uma verve cáustica e incisiva ao apontar as mazelas nacionais de mais de quinhentos anos...

É um pouco deste Belmonte que o leitor encontrará aqui. A ortografia foi atualizada para benefício dos novos leitores. Tentamos, através de cuidadosa revisão, corrigir os erros de digitalização. O leitor será o juri e juiz de nosso sucesso ou insucesso.

Como ainda não se completaram os 70 anos de “prazo legal” para que a obra seja considerada de domínio público, o leitor é cordialmente instado a ler a Nota de Copyright da presente edição.

O Autor

BENEDITO CARNEIRO BASTOS BARRETO, aliás, BELMONTE, nasceu na cidade de São Paulo em 1896. Paulista e paulistano da gema, aqui mesmo faleceu em 1947, antecedendo em um ano no Parnaso a chegada de Monteiro Lobato, a cujas criações infantis dera corpo e forma.

Suas caricaturas apareciam regularmente em Cigarra, Verde e Amarelo, Kosmos, Vida Paulista, Queixoso, Frou-Frou, O Cruzeiro, Folha da Manhã e, no exterior, em Judge (USA), Caras y Caretas (Argentina), ABC (Portugal), Le Rire (França), Kladeradatsch (Alemanha).

As crônicas e charges que publicou no período que antecedeu a II Guerra Mundial, premonitórias. As que criou durante a Guerra, granjearam-lhe protestos oficiais do Japão e da Alemanha... E olha que vivíamos em “Estado Novo” — mas esta ditadura, por sinal, nunca despertou em Belmonte nem a auto-censura, nem simpatias...

Além de tudo isso, como noticia Romeu Martins [http:// omalaco. hpg. com. br/ pracinha_belmonte. htm]: “Um lado seu bem menos citado foi o trabalho como quadrinista, fato que foi resgatado pelo nº 1 da Phenix (é essa mesmo a grafia), revista publicada pelo Clube dos Quadrinhos comemorando o centenário de nascimento de Belmonte, em 1996. Phenix traz uma análise extremamente minuciosa das 210 páginas de HQs que o artista publicou, entre 1933 e 1936, no jornal infantil A Gazetinha”.

Nem é necessário dizer: esta revista é, talvez menos que os livros de Belmonte, mas igualmente, difícil de ser encontrada.

IDÉIAS DE

JOÃO NINGUÉM

ESTE LIVRO...

...é, como o que dei à publicidade anteriormente, a coleção de algumas das crônicas — às quais acrescentei um relato histórico — publicadas na “Folha da Noite”, em 1933 e 34.

Artiguetes escritos “currente calamo”, como é de hábito, e de obrigatoriedade irrecorrível escrever-se no ambiente tumultuário das redações, nem por isso se viram eles na contingência melancólica de se remeterem ao esquecimento total, pois, as transcrições que se fizeram de muitos deles, bem como as traduções a que inúmeros foram submetidos, para o italiano, o inglês e o alemão, levaram o autor à conclusão de que devia reincidir no delito de publicar um livro, eis que a matéria prima aí estava à mão, à espera apenas de que um editor temerário a aproveitasse num volume.

Esse volume aqui está, com alguns desenhos, sem outro objetivo senão o altruístico de distrair os seus possíveis leitores, com comentários alegres em torno de episódios sérios que teriam ficado sepultos na vala comum das coleções de jornais, se ao comentarista piedoso não ocorresse a idéia de ressuscitá-los para, com eles, provar que este mundo, afinal de contas, não é tão triste como parece...

Morrer por amor...

O “Sunday Mirror” de Nova York — suplemento semanal do “Daily Mirror” — publica em um dos seus últimos números uma notícia policial a que deu, com todas as solenidades inerentes ao caso, o título sugestivo de “Double tragedy of a modern Romeo and Juliet”.

A maneira assustadiça como o noticiarista comenta esse drama de amor, romanceando-o em uma descrição “made specially” para comover os cidadãos utilitaristas de Manhattan ou de Newark, nos dá a impressão de que episódios desse gênero não são comuns na cidade dos arranha-céus. Os dois personagens do drama sentimental aparecem, aí, emoldurando a cena clássica da tragédia shakespeareana — a morte de Romeu e Julieta. E é a exumação dessa cena clássica, aliada à descrição novelesca e impressionada, que nos levam à suposição — possivelmente errônea, mas absolutamente justificada — de que por aquelas bandas é coisa muito rara o suicídio por amor, em duplicata.

Nós sabemos bem que, sob o Cruzeiro do Sul, os acontecimentos dessa ordem já tocaram as raias da banalidade. Namorados que, por qualquer circunstância, se vêm na dura contingência de pôr um ponto final nos seus amores e separarem-se de uma vez por todas, geralmente não fazem outra coisa senão recorrer ao lysol ou ao “Colt” e acabarem tragicamente com a vida. Isso se tornou de tal arte corriqueiro que o que nos causa assombro não é a sua ocorrência, mas a sua falta. Toda a gente fica pasma quando, lendo os jornais, vê passar uma semana sem o registro de um suicídio por amor.

Nos Estados Unidos, porém, segundo se observa nos seus jornais e nos filmes que ali se fazem, o amor é uma coisa muito bela, “a very beautiful thing”, mas não tanto que, por ele, vá um cidadão meter uma bala nos miolos ou meio litro de lysol no estômago. A literatura yankee não explora assuntos dessa ordem. Os jornais rarissimamente registram dramas semelhantes. E, quanto ao cinema, todos nós sabemos que ele está longe, astronomicamente longe da morbidez sentimental que produzia aqueles terríveis dramalhões italianos cheios de lágrimas, de cabelos despenteados e de tiros de amor. Os galãs americanos, não morrem. Ou, então, morrem de velhice, quando já deixaram de ser galãs há muito tempo.

A própria “double tragedy” registrada pelo “Sunday Mirror” não é propriamente um produto yankee porque, embora ela tivesse ocorrido em New Jersey, os seus protagonistas foram dois latinos, Pedro Ciferone e Joanna Zucchi. Só os latinos são capazes dessa coisa heroicamente inútil que é morrer por amor — quando o mais prático seria viver para amar. Todo o namorado latino tem a convicção de que o seu primeiro amor é o seu único amor, o que não deixa de ser um “lamentável equívoco” — com licença da República nova.

É verdade que essa regra, boa regra que é, tem exceções. Eu conheço um excelente rapaz, que, tendo ficado noivo, escrevia ardentes epístolas à sua eleita, jurando-lhe um amor eterno e garantindo-lhe que, por ela, seria capaz de dar a própria vida. Ele ia visitá-la três vezes por semana e, pessoalmente, afirmava-lhe a mesma coisa. Mas, uma noite, choveu torrencialmente e o galã não apareceu. A noiva compreendeu logo que ele não fora devido à chuva... Em todo o caso, quando se encontraram de novo, dois dias depois, ela interrogou-o. E ele:

— É que eu estava gripado e a chuva podia agravar o meu estado...

Ela sorriu e ficou tudo por isso mesmo.

E fez bem, porque ele prometera morrer por ela, mas não prometera constipar-se...

Uma revolução muito séria

Em todo o mundo, hoje, há uma indisfarçável ansiedade em várias classes sociais que pleiteiam reivindicações de toda ordem. Diz-se que o momento é de libertações e, assim, cada qual trata de fazer o possível no sentido de ver-se livre de várias coisas que o incomodam.

Os funcionários públicos pleiteiam aumento de ordenado; os operários pleiteiam diminuição de horas de trabalho; as classes liberais pleiteiam medidas que as beneficiem, enfim, todos acham que o instante caótico que estamos vivendo é o que mais se presta a reivindicações de direitos.

Assim, quando qualquer classe, associação ou grupo se levanta e clama contra os seus “direitos conspurcados”, exigindo tais e tais concessões, sob pena de se promoverem desordens épicas, não há mais quem estranhe, nem se assuste. O estrilo está na ordem do dia e continua sendo cada vez mais livre — salvo quando a polícia “revoga disposições em contrário”. Mas, quando isso sucede, surgem os estrilos sincronizados, isto é, as revoluções.

Na Espanha está acontecendo uma coisinha dessas. Todavia, os novos revolucionários espanhóis pertencem a uma classe da qual poderia esperar-se tudo, menos uma revolução — e o que é mais, uma revolução organizada sob formas absolutamente imprevistas e desnorteantes.

Os homens que, no escaldado país de Cid, organizaram a estuporante conspiração, foram os detentos da Prisão Modelo. Supor-se-á, à primeira vista, que, uma conspiração organizada por presidiários, visasse apenas a fuga. Se os que estão aqui fora, em plena liberdade, vivem falando em escravidão e fazendo força para “libertar-se”, nada mais natural do que existirem presidiários conspirando pela sua libertação do domínio das grades.

Isso é o que seria lógico. Todavia, apesar de lógico, não é verdadeiro, porque os detentos de Madrid não conspiravam para libertar-se, mas apenas para pleitear várias e indispensáveis melhorias na sua boa vida de segregados.

Por exemplo: eles querem melhoria de alimentação, na qualidade e na quantidade; querem mais que as roupas que usam lhes sejam fornecidas pelo governo; que as incômodas banquetas da prisão sejam substituídas por cadeiras confortáveis; que as lâmpadas elétricas que hoje pendem dos tetos das celas, sejam portáteis e colocadas sobre uma mesa; que, durante a noite, as portas das celas fiquem abertas; que se suprimam as celas de castigo; que, se organize a biblioteca da prisão e que se conceda, aos presos, a liberdade de lerem os livros que quiserem.

Como se vê, o programa de reivindicações dos originais detentos, não é dos mais exigentes. Eles próprios estão certos de que pedem coisas razoáveis, tanto que, no caso do diretor do presídio não concordar, eles, sublevados, realizarão — não se sabe com que roupa! — uma fuga sensacional. Todavia, a fuga, para eles, não se chama fuga, nem evasão. Assim como as revoltas e motins se chamam “grandes arrancadas”, “marchas épicas”, ou coisas semelhantes, os detentos madrilenhos ameaçam o diretor do presídio com uma “grande partida”. Eles, cônscios dos seus “sagrados direitos”, não fugirão, porque homens de honra não fogem; realizarão apenas, uma “partida”. Tomarão seus chapéus, suas capas de borracha, suas valises e partirão.

Espera-se, porém, que o diretor da Prisão Modelo satisfará o justo pedido dos detentos e livrá-los-á do terrível desgosto de partirem. Eles consideram-se “desempregados” e, portanto, sob a proteção do Estado. É justo, portanto, que o Estado lhes satisfaça as modestas ambições, melhorando-lhes o cardápio, fornecendo-lhes “abat-jours” românticos, livros divertidos, poltronas macias, roupas novas, água corrente em todos os apartamentos, além de outras conquistas do progresso, indispensáveis à vida de cidadãos educados. Eles não pedem liberdade; exigem, apenas, conforto. Não querem se entregar aos azares dramáticos da vida dos homens livres: querem, apenas, rodear de comodidades a sua vida sossegada de hóspedes do Estado.

É justo, pois, e é humano, que o Estado os atenda. Forneça-lhes tudo quanto eles pedem e trate de construir mais algumas centenas de Prisões Modelos porque, com tantas melhorias e com tanto conforto lá dentro, ninguém há de querer ficar aqui fora, lutando tragicamente por uma côdea de pão e por um pedaço de teto.

Os desgraçados homens livres hão de lutar ferozmente para conseguirem um lugarzinho nas cadeias.

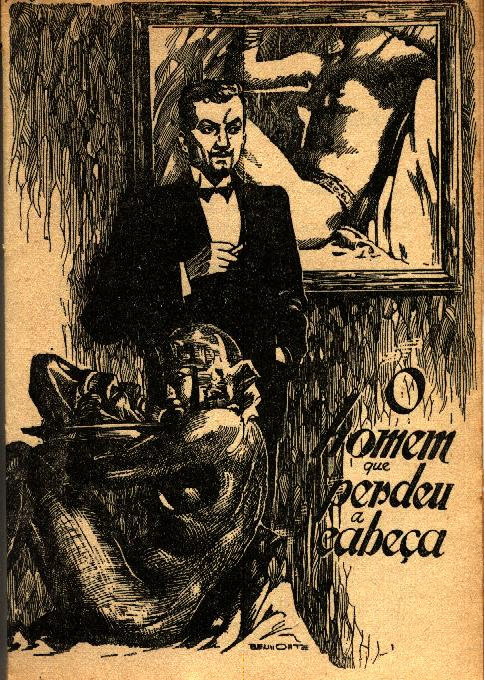

A vingança do homem

Os tempos que correm, ásperos e incertos, apresentam à humanidade as perspectivas mais torvas. Principalmente no que concerne ao esquivo “pão nosso de cada dia”, a situação é, apenas, um pouquinho melhor que péssima. E na Europa, então, o problema de comer é o mais dramático de quantos logogrifos o destino pudesse propor ao homem moderno.

Não é apenas a moeda que se oculta. É também o alimento que não aparece. Se aquela anda entesourada no fundo das caixas-fortes, este se esconde tão bem que ninguém sabe por onde ele se perde.

E, para complicar mais tão complicadíssima situação, fala-se na “próxima guerra” com uma certeza tão indiscutível, que o problema se espichou para adiante e toda a Europa quer saber o que comerá nos dias da conflagração futura...

É uma situação arripiante.

Não sei se foi por essa razão, ou por qualquer outra, que um grupo de parisienses chefiados por um sr. Moreau, resolveu comer um leão. O ágape original realizou-se há poucos dias em Paris e dele participaram alguns artistas e intelectuais.

O sr. Moreau comprou um leão que, segundo nos afirma o “Vu”, era surdo e cego, imprestável, portanto, para representar o reino das selvas na Cidade-luz. E, convidando alguns amigos mais íntimos e alguns representantes da imprensa, mandou matar o infeliz monarca e prepará-lo à “sauce chausseur”, com todos os requintes culinários exigíveis para um prato tão nobre. Feito isso e posta a mesa, os convivas, dando uma demonstração concludente dos seus instintos leófagos, comeram o rei dos animais.

Tudo isso é sensacional e, principalmente, expressivo. Os “gourmets” parisienses não explicaram por que motivo resolveram comer um leão. Todavia, como a situação do mundo, hoje, é das mais alarmantes quanto ao angustioso problema da alimentação, não é temerário supor que esses heróicos cavalheiros, comendo um leão, estivessem realizando um treino gástrico para futuros repastos. Se o Canadá põe a pique toneladas e toneladas de trigo, se o Brasil incinera café e se a Argentina incendeia carneiros, tempo virá em que a Europa, com o solo exangue, não terá mais o que comer. E a sua salvação estará, então, nas colônias africanas. Quem não puder comer vacas, nem bois e nem carneiros, comerá leões, girafas, hipopótamos e gorilas. Para mim, o estranho banquete do sr. Moreau é isso apenas: uma experiência gastronômica.

Mas pode também ser outra coisa. Esses esquisitos “gourmets” talvez sejam comunistas extremados que, não podendo comer um rei de verdade, agiram simbolicamente, realizando um ágape que seria, então, um ritual sectário: comeram o rei dos animais.

Seja, porém, uma coisa ou outra, o certo é que, como diz o “Vu”, “le lion a eté mangé!” Do majestoso animal só restou a pele — que irá servir de tapete, prosaicamente, no salão aristocrático do sr. Moreau — e só ficaram ossos esbrugados, roídos ferozmente pela sanha leofágica dos convivas vingativos.

Porque, em última análise, o banquete do leão foi, também, um ato de compreensível vingança: o leão tem comido o homem, nas suas selvas, com tamanha ferocidade, que o homem resolveu realizar a “revanche”. E, na sua grande cidade, não teve meias medidas: comeu o leão.

Estão todos quites agora.

Os porcos da Polônia

A indústria do turismo, como todas as outras, está passando momentos de verdadeira angústia.

A Europa, com a situação aflitiva que ela própria criou, está afugentando os milionários norte-americanos, que não sentem grande prazer em atravessar o oceano para assistir, no velho continente, distúrbios populares e desfiles de desocupados. Por muito interessantes que sejam esses espetáculos dramáticos, o milionário yankee não é dos mais inclinados a deixar a sua invejável comodidade em Avenue Park, para andar como doido fugindo das descargas de metralhadoras nas ruas de Paris, Berlim ou Viena e para não ir parar na cadeia, como espião.

As empresas de turismo, cansadas de enunciar, nos “magazines”, as excelências paisagísticas da Europa, deram agora para encaminhar os displicentes milionários para outros lugares — menos poéticos, talvez, mas também muito menos perigosos. Em conseqüência disso, grandes grupos de americanos deram agora para veranear nas ilhas do Pacífico, havendo, mesmo, uma acentuada preferência pelo Hawai, “the colorfull Hawai”, onde não há museus, nem cabarés, mas onde também não aparecem, de repente, caminhões blindados disparando tiros. De vez em quando os anúncios gritam: “Why not the South America?” E alguns milionários audaciosos resolveram mesmo dar um passeio até ao Brasil, preferindo enfrentar as cobras e os índios do Rio de Janeiro, a ter encontros com os perigosos patriotas europeus.

Isso, todavia, é raro. A febre nacionalista não permite, senão de longe em longe, essas extravagâncias. A palavra de ordem, hoje, é a de não se permitir a evasão de capitais. Ninguém mais quer gastar o seu dinheiro na terra dos outros. E os “yankees” esqueceram-se dos cabarés europeus para se tornarem bucólicos e contemplativos, dentro de sua própria terra.

E, assim, quando querem espairecer, vão ver as boiadas do Arizona, as laranjeiras da Califórnia, as cachoeiras de Yellowstone ou as montanhas do Colorado. Qualquer lugar serve, desde que o seu dinheiro se conserve na sua própria terra e desde que o lugar para onde vão, tenha céu azul e sol brilhante, um “glorious sunshine”.

Às vezes eles exigem mais alguma coisa. Mulheres bonitas? Não.

Vitaminas. Há uma companhia de vapores que, nos seus anúncios de excursões à Califórnia, não se esquece de dizer que ali é “the land of sunshine and vitaminas”. É a mania do americano. Gastar dinheiro na sua terra, mas desde que lhe dêem vitaminas e céu azul.

Aliás, não são só os americanos que se obstinam em não gastar dinheiro na terra dos outros. A medida é geral.

Ainda agora, está a Áustria metida numa complicação desse gênero. Esse país vai celebrar o 250o aniversário do sítio de Viena pelos turcos do sultão Mustafá. A defesa da cidade foi auxiliada por batalhões de soldados polacos, sob o comando de Kolchinsky.

Por essa razão, inúmeros turistas poloneses manifestaram o desejo de assistir às festas vienenses. Mas o governo da Polônia, aterrado com a idéia da evasão do ouro polonês, meteu a colher torta no assunto e exige uma “compensação” da Áustria; só permitirá a ida dos turistas a Viena se o governo austríaco comprar à Polônia alguns milhares de suínos.

Isso, dito assim, parece pilhéria.

Mas, no fundo, o caso é profundamente dramático. A Polônia enviará poloneses à Áustria, se esta em “compensação” lhe comprar os suínos. Nunca se viu, na face da terra, negócio mais esquisito.

A Áustria precisa de turistas. Mas precisará ela de porcos? É o que não se sabe por enquanto. Entretanto se ela não comprar os suínos, não ganhará o dinheiro dos turistas. Mas, se os comprar, os turistas não lhe trarão dinheiro polonês, mas o seu próprio dinheiro, de volta. No fim das contas, depois de acabada a festa, ela constatará que não entrou no país nem meia grama de ouro, mas apenas porcos. Ora, os porcos dão banha e presunto, mas não fornecem lastro para o Tesouro. A banha se derrete, o presunto acaba, os turistas vão se embora e que é que a Áustria teria ganho? Nada. Em “compensação”, o ouro austríaco com que se compraram os porcos, estaria empilhadinho no Tesouro polonês.

Como se vê, mesmo realizado na Europa Central, o caso dos porcos e dos turistas, é um verdadeiro negócio da China. E, como tudo na China é trágico, eu não acho graça nenhuma nesse esquisito comércio de compensações. Quando se disser que a Áustria paga certa quantia “por cada” turista, não se terá feito um cacófaton, mas pronunciado uma triste verdade...

É proibido casar!

Um cidadão de indiscutível mau gosto, que tem o feio costume de ler todos os disparates que eu escrevinho aqui, manda-me um recorte de jornal acompanhado desta pergunta inquietante:

“Que é que você pensa desta estupidez?”

O recorte aludido contém um telegrama vindo de Istambul, no qual se dá conta de uma das últimas medidas tomadas pelo governo turco. A tal medida consiste em punir “severamente” todo o professor que se entregue a “flirts” com suas alunas e que “pense” em realizar qualquer projeto matrimonial com alguma delas.

Há dias, referi-me aqui às medidas temerosas que vêm sendo tomadas pelos vários “governos fortes” que existem por aí afora, entre as quais fixei a de um general chinês inimigo figadal dos cabelos ondulados. Hoje, segundo me comunica um heróico leitor, é o governo turco, igualmente “forte”, quem se levanta, de durindana em riste, para castigar os pedagogos sentimentais que “pensem” em contrair matrimônio com alguma das suas alunas.

Não sei se as ditaduras, além da força material, possuem também poderes ocultos que as habilitem a saber, com a devida antecedência, qual o professor que “pensa” em casar-se com qualquer de suas discípulas. É possível que esses governos discricionários, possuidores de tão bravos generais, possuam igualmente ocultistas famosos ao seu serviço, não sendo mesmo temerário supor-se que o governo turco tenha criado, para mais facilmente desempenhar-se de suas funções, um Ministério das Ciências Ocultas ou um Departamento Federal das Transmissões de Pensamento.

Todavia, não devemos estranhar a original medida do sr. Kemal. Poder-se-ia mesmo perguntar: Kemal há nisso? se me fosse permitido perpetrar um trocadilho tão detestável. Não há mal nenhum porque, afinal de contas, se os professores turcos estão proibidos de se casarem com suas alunas, poderão fazê-lo com qualquer outra mulher, mesmo que seja aluna de outrem. A estranheza do meu heróico leitor provém de que ele, como quase nós todos, vivemos de olhos pregados no Estrangeiro sem vistas para o que se passa aqui dentro de casa. “Aqui dentro de casa” é um modo de dizer. Todavia, se nós olhássemos em torno de nós, notaríamos que o governo turco, perto dos governichos brasileiros, é muito menos do que um pinto.

No Rio Grande do Norte, por exemplo, há um interventor cujo nome não tenho a honra de saber — quem saberá o nome de todos eles? — o qual interventor, por motivos que até hoje não estão convenientemente explicados, baixou um decreto — decreto ou qualquer coisa semelhante — proibindo as professoras de contraírem matrimônio.

É verdade que, se, por um lado, o governo do Rio Grande do Norte foi mais liberal, por outro lado foi mais arbitrário. Com efeito: o governo turco não admite que o professorado “pense” em contrair matrimônio. Já o governador brasileiro admite que os pedagogos pensem em casar-se; há no Norte, nesse ponto, inteira liberdade de pensamento. O que ele não admite é que os pedagogos se casem. Mas se, na Turquia, os professores podem contrair matrimônio, desde que não o façam com qualquer de suas alunas, no Brasil isso não é possível ser realizado com ninguém. Na capitania do norte proibiu-se, pura e simplesmente, o casório — seja lá com quem for.

Dir-se-á que isso é um crime de lesa-pátria, uma vez que a pátria precisa de quem a povoe — tanto que resolveu importar vinte mil assírios para esse fim. As professoras, não podendo casar-se, não poderão exercer esse direito multiplicador — embora haja pessoas que afirmem o contrário. O certo, porém, é que, multiplicando-se ou não, o Brasil se mostra eminentemente liberal, eis que permite às suas professoras do norte o direito de “pensar” em casamento. A coação é puramente material, como se vê, porque as professoras nordestinas poderão soltar as rédeas da imaginação em devaneios líricos, sonhando com “ele”, sofrendo por “ele”, pensando “nele”...

Todavia, como o interventor proibiu apenas o casamento não vá acontecer às educadoras rio-grandenses o que aconteceu com o caipira a quem perguntaram, quando o viram de braço dado a uma cafuza, se eles haviam se casado.

— Não! respondeu ele, nóis se ajuntemo...

A trombeta de Josafá

Os assírios continuam na ordem do dia. Não se sabe porque, mas o certo é que o escândalo continua a ser debatido. O caso não deixa, em verdade, de ser estranho, porque o honrado sr. Getúlio Vargas, chefe permanente do governo provisório já declarou que não autorizou a imigração dos vinte mil assírios, nem deu licença a ninguém para tratar do assunto.

Ora, como o governo do sr. Getúlio é, ainda por algum tempo, absoluto e discricionário, bastaria aquela declaração para acabar a história. Mas, inexplicavelmente, a história não se acabou! A Liga das Nações e, principalmente, a Inglaterra, continuam a estudar as possibilidades brasileiras, a salubridade do nosso clima, as qualidades do nosso solo e as nossas condições sociais, para certificarem-se bem de que esses complicados assírios não vão sofrer, por aqui, o que têm sofrido os outros imigrantes... A loura Albion pretende empurrar-nos um “paco”, mas quer ter a certeza de que, em troca, não vai levar notas recolhidas ou falsificadas.

São muito justas essas precauções e não sou eu quem vai atirar a primeira pedra nos senhores ingleses. Cada qual se defende como pode e se eles já não agüentam mais as estripulias dos assírios nos seus domínios, é natural que trate de passá-los adiante, despejando-os na costa da África ou no Brasil.

Mas, se a Inglaterra tem o direito de despejar os seus incômodos inquilinos, nós também temos o direito de não hospedá-los aqui, dando-lhes casa, comida, roupa lavada, água na porta e bonde encanado. Até este momento — dez horas da manhã do dia três de abril de mil novecentos e trinta e quatro — o Brasil ainda pertence aos brasileiros e estes podem saber se essa invasão lhe convém ou não. Todos nós já dissemos que não convém. Logo — encerrem-se as discussões!

E, com efeito, as discussões estariam encerradas se os senhores ingleses não deliberassem, “sponte sua”, prossegui-la. E, prosseguindo, acham eles que os assírios, por várias razões consideráveis, poderão tornar-se dignos e prestantes cidadãos da “nova pátria”. Como se operaria esse milagre não no-lo diz John Bull. O que se sabe é que eles — que são capazes de se tornarem excelentes cidadãos brasileiros — não conseguiram, em alguns séculos, tornar-se razoáveis cidadãos ingleses...

Mas isso não tem importância. O certo é que, segundo afirmam as pessoas entendidas na matéria, esses excelentes assírios são um povo nômade e rebelde, que, se às vezes se dedica à agricultura, é apenas para não morrer de fome. Mas que eles são do barulho e da pá virada, isso nem se discute! Está na massa do sangue. A encrenca e a malandragem são-lhe características inatas. Tanto isso é verdade que nem Deus pôde com a vida deles e resolveu, certo dia, que eles fizessem companhia ao povo de Israel que ficara sem pátria. É Isaias, o nosso amigo das profecias arrasantes, quem nos conta esse caso singular no seu evangelho, capítulo 14, versículo vinte e cinco:

“Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas montanhas a atropelarei...“

E mais adiante, no versículo 31 do capítulo 30, exclama o terrível profeta:

“Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, a qual Ele feriu com uma vara”.

E afirma:

...“Porque o Senhor dos Exércitos o determinou: quem, pois o invalidará?”

Ora, se os ingleses não podem com a vida desses homens complicados — porque o próprio Senhor não o pôde! — como nos arranjaríamos nós, que não temos a paciência divina, nem a esquadra inglesa?

O Senhor, aliás, afirmou que “quando tocar a trombeta, os assírios o os judeus voltarão, para adorá-lo”. Mas a trombeta ainda não tocou. Os senhores ingleses, que esperaram tanto tempo, esperem mais um pouquinho, porque tudo tem remédio neste mundo e as profecias bíblicas não falham nunca. Fiquem por lá com os seus assírios e agucem as trompas auditivas, à espera das trombetas celestes...

Carta aberta

Ao prof. Desiderius Paap

Prezado colega — Acabo de ler, num telegrama recém-chegado de Londres, que o meu prezadíssimo colega acaba de publicar um livro que, segundo aquele despacho, “está causando sensação”, pois argumenta, com elementos aceitáveis para o momento científico, que o ser humano, daqui há 500 milhões de anos, terá três metros de altura, com a cabeça portentosa inteiramente calva; sem pêlos e sem dentes (pois os pêlos e os dentes terão caído em desuso) o estranho rosto apresentará lábios finos e pálidos, enquanto o cérebro, desenvolvidíssimo, estará apto a receber e transmitir ondas eletromagnéticas. Os olhos terão adquirido, então, a força de penetração dos raios X.

Vê-se que o meu venerando colega, para chegar a essa conclusão sensacional, se estribou na doutrina evolucionista de Lamarck, desprezando, como fútil e inconsistente, a hipótese darwiniana. Eu também, estudioso inveterado da matéria, opto sempre pela influência direta dos meios sobre os organismos, pois acho que o homem é um produto do ambiente. Descreio, pois, das teorias de Darwin, e desprezo soberanamente as “mutações violentas” da biologia com o mesmo soberano desprezo com que encaro as “mutações violentas” da sociologia. Assim, não posso levar a sério o estouradíssimo De Vries, autor das “mutações”, como não levo a sério o sr. Antonio Carlos, pai de revoluções.

Todavia, isso não quer dizer que eu chegue exatamente à conclusão a que o meu colendo confrade chegou, causando aquela “sensação” a que se refere o telegrama da “Folha da Manhã”. V. exa., com aquela dedução estranha, apresenta-se mais adepto da teoria “transformista” do que da “evolucionista”. É verdade que, dentro de 500 milhões de anos, muita coisa pode acontecer nos domínios biológicos e há também tempo de sobra para processar-se aquela sensacional evolução. Contudo, tomo a liberdade de ponderar ao meu venerando colega que meio bilhão de anos vale, para a evolução específica e para a seleção natural, quase tanto quanto vale meia hora para uma mulher feia, com seus “rouges” e “batons”, transformar-se numa mulher bonita, independentemente da epigenesia e da embriogenia.

Ora, quando, anteontem à noite, eu me encerrei no meu gabinete de estudos antropológicos e biológicos, sabia de antemão que, quando de lá saisse, traria as provas necessárias para contraditar as asserções apressadas do meu venerável colega. E, com efeito, ao cabo de trinta e seis horas de estudos, pesquisas, análises, confrontos e deduções, conclui que a teoria lamarckiana é ainda das mais aceitáveis, mas que a evolução cíclica não é uma fantasia. Se, no terreno sociológico, nós vamos regredindo, realizando uma espécie de ciclo histórico que está nos levando de novo para os “governos fortes” e para a aristocracia medieval, no terreno biológico cairemos no mesmo ritmo, porque as condições da vida humana, apesar do “progresso”, tendem para um recuo primitivista. A eletricidade não tem importância. O importante é que todo o mundo prega a necessidade da força física, toda a gente faz esportes, doutrina-se sobre as excelências da vida primitivista, e pratica-se o nudismo. É o ambiente bárbaro que está se formando. É o “meio” em que vai atuar o homem do futuro, o “meio” troglodita. A civilização — segundo assevera todo o mundo — é uma verdadeira estopada que só tem produzido inquietude, aflição, miséria, fome e guerras. E daí o notar-se, por toda a parte, uma campanha pela vida livre, pela vida física, “au grand air”, entre aves e feras, à luz direta do sol — sem complicações eruditas, sem livros, nem rádios, nem Light, nem Telefones, nem jornais... Uma vida edênica, de Adões e Evas.

É a “evolução cíclica”. Nós viemos até aqui, até este cume majestoso da Civilização e agora vamos descer a encosta, para voltar ao passado, ao medievalismo, ao primitivismo, ao Paraíso perdido. Essa história de “homens eletro-magnético” do meu venerando colega é uma fantasia de sábio alemão. Nós (não daqui a 500 milhões de anos) mas muito antes, vamos acabar como os homens da caverna, barbudos, peludos, cabeludos, nus como a Verdade, caçando onças no Jabaquara.

E creia o meu colendo confrade que isso será uma delícia, porque a Light está continuando a nos cobrar em ouro, o governo continua a inventar impostos e os alfaiates já andam armados...

Conto de Natal

Era um garoto de 15 anos. Pobre. Educado, naturalmente, de um modo um tanto precário, o que não impediu que os seus sentimentos mais nobres deixassem de desenvolver-se, fazendo dele o que se costuma chamar “um menino bom”.

Nessa idade, e nessas condições, a cultura do garoto era sumaríssima, não indo além, talvez, das primeiras letras. Natural, portanto, que ele não fosse versado em economia política, nem em finanças, nem em problemas monetários. Mas, se os conhecimentos teóricos dessas profundas questões não lhe davam a autoridade de um Leroy Beaulieu, o rapazinho tinha a intuição inata dessas matérias graves. E assim sendo, foi com certo pasmo que percebeu, nos guardados do seu pai, um maço de notas embolorando-se num baú, com sério risco para a economia nacional.

Sabendo, por intuição, que o dinheiro foi feito para circular, e vendo que aqueles oitocentos mil réis jáziam ali, numa inutilidade criminosa, o garoto lembrou-se ainda de muitas coisas que lhe ensinaram, entre as quais a de que nós, na terra, devemos ajudar-nos uns aos outros.

— Meu filho! Nós sempre devemos ser bons! A caridade é uma das mais nobres virtudes humanas! Seja caridoso que será feliz!

O rapazelho tocou o maço de notas. Para que servia esse dinheiro, estagnado ali, no fundo de um baú, quando lá fora tanta gente sofria, sem um teto e sem uma côdea de pão?

E o estranho menino não pensou mais. Estendeu o braço empolgou a maquia, enfiou-a no bolso e saiu para a rua.

Andou um pouco, até parar à porta de um grande circo. Aí, depois do deslumbrar-se com os cartazes multicores e multiformes, deu com o olhar, de súbito, num menino magro e maltrapilho que também sorria, enlevado, para o esplendor fantasmagórico do pavilhão policrômico, esquecido da sua penúria.

Aproximou-se dele. Conversaram. O aspecto miserando desse pária precoce, sensibilizou a alma do rapazinho bom que tinha oitocentos mil réis no bolso.

— Você tem pais?

— Tenho mãe.

— Por que anda assim esfarrapado e triste?

— Minha mãe é pobre. Não pode comprar roupas para mim. Às vezes, nem sequer pode comprar comida para nós...

— Venha comigo.

Seguiram juntos, rua abaixo, em silêncio, meditativos. Pouco adiante, pararam, em frente a um belchior.

— Vamos entrar.

Lá dentro, o menino dos oitocentos mil réis, com a alma iluminada de júbilo, pediu ao adelo uma farpela nova para o companheiro esfarrapado. E além da roupa, um chapéu. E camisa. E um par de meias. E sapatos...

Minutos depois, radiantes de incontida satisfação, os dois amigos saíram. O menino miserável, dentro de sua roupa nova, elegante e limpo, contemplou o seu extraordinário benfeitor, sem balbuciar uma palavra, mas falando pelos olhos que brilhavam, e agradecendo mudamente, com a linguagem silenciosa das crianças, a dádiva maravilhosa que lhe vinha dos céus por intermédio daquele menino bom.

— Você ganha brinquedos no Natal?

— Eu? Vejo os brinquedos dos outros...

Entraram numa loja. O menino dos oitocentos mil réis comprou uma porção de brinquedos para o menino miserável. Era um dia de sonho. Um dia de conto de fadas.

— Compre mais! Você não tem irmãos?

— Tenho.

— Pois leve brinquedos para eles!

O menino miserável sorria. O outro pagava, sorrindo também, imensamente feliz por estar fazendo a felicidade do companheiro.

— Que lindo Natal nós vamos passar! Como a vida é bonita! Como Deus se lembrou de mim e dos meus irmãozinhos infelizes!

* * *

Esse foi o fato que aconteceu anteontem. É uma história real que os jornais noticiaram.

Mas a vida não é, exatamente, um conto de fadas. Foi por isso que, quando os dois meninos saíam de uma confeitaria, um “grilo” prendeu-os e levou-os à Central, onde um delegado carrancudo lhes passou terrível reprimenda.

No dia seguinte foram ambos entregues aos pais, e o menino bom, de calça arreada, levou uma surra de criar bicho!

Coisas da vida... O crime de ser bom...

“Gleichschaltung”...

“Gleichschaltung” é um neologismo criado pelos hitleristas, sem equivalente em nenhuma outra língua, para indicar o movimento histórico do nacional-socialismo no sentido de estandardizar a mentalidade alemã na ideologia racista. Ou, como explica o sr. Goebbels, ministro da propaganda, “é a transformação nacional-socialista do Estado, do partido e de todas as associações, o desenho dos primeiros contornos de uma situação que será, um dia, a situação normal da Alemanha quando não houver mais que uma opinião, um só partido e uma só convicção”.

Embora a Alemanha se encontre na Europa, hoje, em condições dramáticas, arrasada materialmente pelo Tratado de Versalhes — o que, até certo ponto, justifica esse impressionante movimento de união interna para a defesa comum contra os perigos que a cercam de todos os lados — ainda assim parece difícil que o nacional-socialismo consiga esse objetivo temerário antes de duas ou três gerações. Mesmo assim, já a Alemanha poderá vangloriar-se de ter realizado uma áfrica, porque nós, nestas terras morenas onde a jandaia canta nas copas da carnaúba, ainda teremos que passar uma vidinha bem apertada durante quatro gerações — segundo a opinião abalizada do sr. Juarez Távora. Todavia, como quatro gerações são gerações de mais, e como o povo brasileiro não terá paciência de esperar tanto tempo para sair do buraco em que o meteram os salvadores da pátria, pensa-se em instituir por estas bandas um governo forte, afim de que não haja um suicídio coletivo de quarenta milhões de encalacrados. E, para que não haja queixas e reclamações da parte dos aflitos, a força desse governo que nos prometem consistirá em realizar a “gleichschaltung” cabocla, de jeito que todos os quarenta milhões de encalacrados pensem que não são encalacrados ou, se o pensarem, que não digam nada.

À primeira vista, parece impossível a realização de tão impressionante empreitada. Mas, bem analisadas as condições em que ela se fará, ver-se-á que não há nada tão simples. Tudo dependerá da força desse governo.

É evidente que não me refiro à sua força material ou mesmo política. O de que se faz mister neste angustioso transe, não é um homem que possua, ao alcance de uma ordem, todas as forças de terra e mar. Nem mesmo um homem que tenha ao seu dispor todas as forças políticas de país. O de que se precisa, para a estandardização da opinião e da convicção brasileiras, é de um homem que possua forças ocultas — um hipnotizador, por exemplo. Ora, homens desse gênero não nos faltam. Que se invista, pois, um desses magos, de poderes discricionários, para que ele, lançando do Catete, sobre o vasto território brasileiro, os seus fluidos magnéticos, exclame a todos nós:

— Brasileiros! Nunca vereis país nenhum como este! Olhai que céu, que mar, que rios, que florestas! As quatro gerações foram uma blague do Juarez! Os “déficits” alucinantes são intrigas da oposição! O desbarato de doze milhões de contos é pilhéria do Cincinato! O negócio da banha é calúnia do Hermes Cossio! O país nada em ouro! O comércio navega em ouro! A indústria dorme sobre ouro! O povo come ouro! A Inglaterra deve-nos alguns milhões de esterlinos mas vai pagar-nos! A Norte América deve-nos vários milhões de dólares e já nos está pagando!...

E assim por diante. Sob a ação hipnótica do ditador, todos nós exclamaríamos, em coro:

— Perdoemos as dívidas estrangeiras! Já temos ouro de mais! Não queremos mais nada.

E dessa forma, com um só pensamento, uma só convicção e um só ideal, o Brasil seria o El-Dorado do mundo.

Salvo disposições em contrário — porque os nossos credores são difíceis de hipnotizar...

França, desperta!

O “Deutschland erwache” dos racistas alemães está sendo, neste momento, parodiado dramaticamente na França, com o grito de “França, reveille-toi”!

Esse apelo aflitivo à República adormecida está sendo berrado em todos os tons, devido a uma razão absolutamente imprevista e espantosa: o perigo semita!

Quando Hitler, na sua impiedosa campanha contra os judeus (que tinham o grave defeito de ser internacionalistas e pacifistas num país nacionalista e armamentista) expulsou uma porção deles para o estrangeiro, os franceses, não gostaram da atitude do “fuehrer” e disseram as coisas mais feias deste mundo. Aconteceu, porém, que muitos daqueles judeus foram para a França. Esta, logicamente, os recebeu de braços bem abertos, porque não percebera a extensão do perigo. Mas agora, passados alguns meses, levantam-se vozes aflitas implorando à França que desperte e que trate de defender-se contra a invasão pacífica dos malaventurados filhos de Israel.

Essa explosão de anti-semitismo desvairado, num país como a França onde os semitas se contam aos milhões e onde se levantaram as mais exasperadas apóstrofes contra o racismo germânico, seria paradoxal se, num tempo destes, ainda fosse possível existência de paradoxos. Mas não é.

Senão, vamos ler juntos alguns períodos curiosíssimos.

O jornal “Droit de Vivre” de Paris, abriu uma “enquête”. Sim senhores! Um vasto inquérito para tratar do caso terrível. E o sr. Florian Parmentier disse estas coisas consideráveis:

“A preponderância judaica é um fato. Mas essa preponderância inflige aos indivíduos de outras raças humilhações sem fim. Daí o ódio, quase geral, contra o judeu. Esse ódio não tem nada que ver com o antisemitismo, baixa paixão política. É um instinto de defesa”.

O “Libre Parole”, depois de mostrar que o judeu está pretendendo atirar a França contra a Alemanha, fomentando uma guerra terrível, diz: “É preciso ser cego para não ver que os judeus nos impelem, hoje, para um conflito com aqueles que tiveram a “audácia” de sacudir seu jugo”. E sente, amargamente, a França ser liberal... “Malhereusement la France n’as pas un gouvernement fort”.

Tudo isso é fantástico! Mas tem mais. O “Appell” apela para o “boycott”:

“Não comprem nada aos judeus!”

O escritor Clement Vautel afirma também que os judeus estão fomentando a guerra e que, quando esta explodir, eles exclamarão:

— “Aux armes, Français, allez delivrer nos fréres!”

Mas o mais complicado nisso tudo é que os judeus da França não são apenas os fugitivos da Alemanha. São milhões. E não vegetam melancolicamente nos “ghettos”. Dominam. Tanto que o deputado Fougére enviou à mesa uma indicação sobre o caso, na qual se lêem estas observações estuporantes: “...eles (os judeus), num propósito contrário aos interesses do país e da paz exercem influência sobre a direção da política exterior da França e desorientam a opinião pública com as suas propagandas e campanhas de imprensa”.

O que vem dar razão ao articulista da “Revue Critique”, o qual declarou: “A imprensa que eles dominam, e o cinema que eles controlam, convidam-nos ao sacrifício”.

O “Lu”, de onde extraímos essas notas, não está de acordo com tudo isso e chama essa campanha de “invasão” pacífica do anti-semitismo nazista”.

Eu creio, modestamente, que onde existe um “semitismo” — não como denominação racial que não é, mas como expressão política que é — deve haver, fatalmente, inexoravelmente um “anti-semitismo”. Toda ação provoca reação.

Em todo o caso, o certo é que a campanha contra os judeus, iniciada na França, é um dos acontecimentos mais desnorteantes deste desnorteante ciclo de confusões...

A Alta Silésia, o Sarre e Salomão...

Falando aos jornais, há poucos dias, Mussolini teve oportunidade de declarar que é inteiramente favorável ao rearmamento da Alemanha. Não podendo, ou não querendo dizer que era favorável ao “desarmamento da França”, o “duce” falou por tabela, apenas para contrariar, porque pouco depois declarava à Alemanha que não admitia nenhum golpe contra a independência da Áustria.

É evidente, porém, que o rearmamento da Alemanha constitui, hoje, uma fantasia absolutamente fantástica, uma dessas coisas em que a França não quer pensar, nem mesmo sonhando. E, todavia, a paz mundial só será possível no dia em que houver igualdade de direitos, não só nesse sentido como em vários outros. Ou a Alemanha se rearma, ou as outras potências se desarmam.

A Alemanha, como se sabe, tem todas as razões possíveis e imagináveis para se rebelar contra a situação de inferioridade em que a colocaram, não por ter perdido a guerra, mas pelo fato de abusarem de sua derrota para a espoliarem dramaticamente. Basta, entre outros fatos, citar o caso da Alta Silésia, que é dos mais ilustrativos. No começo de 1921, surgiu esse caso estranho. Os aliados, após uma série de atos que visavam o aniquilamento germânico, lembraram-se de perguntar a quem pertencia a rica província: à Alemanha ou à Polônia? Como não se podia resolver o problema “a la diable”, ficou resolvido que se faria um plebiscito. E o plebiscito se fez, com o seguinte resultado; Alemanha 716.406 votos; Polônia, 471.406 votos. Quando se soube da solução, houve grandes festas em Berlim. Mas essas festas não duraram muito porque o “Quai D’Orsay” resolveu, na sua imensa sabedoria, que a Alta Silésia não seria entregue à Alemanha, mas dividida entre esta e a Polônia. A Comissão de Reparação reeditava, assim, o julgamento do Salomão, esperando que, ou a Alemanha, ou a Polônia, como a mãe bíblica, bradasse desesperada:

— Não cortai meu filho! Entregai-o inteiro a essa mulher!

Mas, como nem a Alemanha, nem a Polônia, se lembrou de lançar esse uivo aflitivo, a Alta Silésia foi cortada, apesar do resultado insofismável do plebiscito, e a Comissão de Reparações, muito satisfeita, foi para os braços morenos e repousantes da Sulamita...

Ora, o que se fez com a Alta Silésia, não foi um caso isolado. Os jornais de hoje, nos seus telegramas de Paris, dizem que a Alemanha se recusou a tomar parte nas discussões em torno da questão do Sarre, acusando a Comissão Administrativa daquele território de incompetente e facciosa. Mas os mesmos telegramas de hoje adiantam que essa Comissão terá, amanhã, o seu mandato renovado e que é sob a sua gestão que se vai realizar um plebiscito para saber-se a quem caberá a posse definitiva do Sarre.

Ora, “gato escaldado tem medo de água fria”. A Alemanha, desde 1921, treme nos alicerces quando ouve falar em plebiscitos. Apesar daquela região estar em poder dos franceses há 16 anos, não perdeu um milímetro das suas características alemãs. Esse plebiscito não pode deixar de ser, pois, inteiramente favorável à Germânia — se ele, de fato, realizar-se.

Em 1926, Briand, após uma conferência com Stressemann, assegurou que esse caso seria resolvido. É o estadista alemão quem o afirma: “O sr. Briand declarou-me, por intermédio do professor Hesnard, que poria fim à ocupação da Renânia, suprimiria o controle militar e devolveria o Sarre à Alemanha”.

Mas os tempos foram passando, Stresemann morreu, morreu Briand e a respeito do Sarre, nem um pio..

Agora, anuncia-se outro plebiscito. A Alemanha, inevitavelmente, vencerá. Apesar disso, ela recusa-se a tomar parte nas negociações porque teme, com motivos de sobra, que o rei Salomão surja de novo para manejar o seu facão temeroso, à espera de que a Alemanha berre:

— Não! Não o matai! Dai-o inteiro a essa mulher!

Porque, se a Alemanha berrasse assim, o Salomão de Genebra não agiria como o Salomão da Bíblia, mas entregaria a criança “a essa mulher” e deixaria a senhora sua mãe a ver navios...

A “próxima” guerra

A propósito de uma “charge” que há dias publiquei na “Folha”, um cidadão retardatário escreve-me uma carta na qual, entre outras asseverações extravagantes, me afirma, com invejável candura, que “falar” em guerra não é ser maluco”.

Eu não sou especialista em assuntos psiquiátricos. E por essa razão considerável não posso tecer aqui considerações científicas, nem desenvolver uma tese de alto estilo a propósito da influência do furor bélico no espírito dos lunáticos. Admito, para argumentar, que a guerra fosse uma coisa muito interessante, há trinta ou quarenta anos atrás. Até os fins do século passado, as guerras tinham beleza trágica, tinham, principalmente, heroísmo. Lutar peito a peito, de homem para homem, em combates francos e leais, era alguma coisa que chegava às raias da epopéia. Era dramático, mas era belo.

Hoje, porém, não há nada disso. A guerra que se desencadear agora não virá aureolada de beleza, nem se caracterizará pelo heroísmo. Os homens, que deveriam enfrentar-se como leões, agirão, prosaicamente, como tatus, enfiados em buracos, num pavor soberano. Não será, uma luta de Homens, com H maiúsculo, mas um morticínio de minhocas. Haverá, porventura, grandiosidade e heroísmo numa coisa dessas?

Porque a verdade é que ninguém escapará à chacina. Constantemente, os jornais europeus se referem aos últimos gases criados pela química, a serviço da guerra, dando detalhes impressionantes sobre os gases mais pesados do que o ar, gases que descerão ao fundo das trincheiras, das galerias e dos porões, para liquidar as minhocas inimigas. E, além dos gases, raios ultra-violetas, raios da morte, raios negros, raios que o partam... E granadas bacteriológicas, que entrarão em cena à última hora... E torpedos imantados... E vapores nitrosos, nuvens de fosgeno... O sujeito que se meter nessa tragédia estará literalmente frito. Pode ser patriota, pode ser valente, pode ser Herói — essa valentia e esse heroísmo não lhe servirão para coisa nenhuma. Diante de uma nuvem de gás que avança à flor do solo, firme e implacável, ele não terá outro recurso senão enfiar-se pela terra à dentro, com máscara e tudo, como um tatu. Sob uma nuvem de cem, quinhentos ou mil aeroplanos que despejam bombas, vá o tal sujeito praticar heroísmos! Ele, instintivamente, apelará para a sabedoria das formigas...

Um publicista inglês, escrevendo para um jornal de Londres, a propósito da “próxima” guerra, afirmou que ela será tão terrível, tão exterminadora, tão definitiva, que “o vencedor, exausto, cairá morto sobre o vencido agonizante”.

Para quem anda com idéias de suicídio, isso tudo é muito interessante...

E quanto ao caráter psiquiátrico dos que gostam disso (com exceção dos industriais de guerra que apenas tratam de cavar a vida à custa da morte dos outros) um jornalista francês publicou há pouco, em “Activités”, um estudo muito interessante, no qual se refere, justamente, a esse aspecto da questão. Ele divide os fomentadores de guerras em duas classes: a dos que falam abertamente nelas, discursando sobre “a honra nacional”, sobre “a glória imortal dos nossos antepassados”, sobre as bandeiras simbólicas, “mais preciosas do que a própria vida” — e a dos que falam em segredo, com muito mistério, justificando-se com a “segurança”, com as “possibilidades de agressão”, com o imperialismo alheio... Aqueles são os que gostam das coisas grandiosas, épicas, românticas, megalômenas... Estes pretendem apenas defender-se, porque juram que os vão atacar. E Philippe Soupault exclama:

“Dois aspectos de alienação: “mania de grandeza” e “mania de perseguição”...

A “Carioca”

Está se dando com a “Carioca” — dança que o filme “Voando para o Rio” revelou ao mundo... e ao Brasil — um caso muito curioso. Quando o mundo todo supõe que essa dança complicada é comum no Brasil, nós por aqui ainda não aprendemos a dançá-la. E o caso torna-se curioso porque em toda a parte está se dançando esse bailado brasileiro”... menos no Brasil.

Ainda agora, o circunspecto “New York Times”, na sua seção dedicada às famílias “The advance home page”, ocupa-se largamente da “Carioca”, afirmando que ela é precedente do Rio, segundo o seu nome indica: “ca-RIO-ca”, explicação que, se não é rigorosamente etimológica, não deixa contudo, de ser interessante. E, para que se comprove bem até que ponto a dança exótica está interessando muita gente boa, o “New York Times”, sob o titulo “Outra dança maluca, chamada Carioca, atinge os pináculos da sociedade”, publica algumas informações sobre essa “another danse craze”, além de uma entrevista com o autor da música e com um par de bailarinos brasileiros que vive em Nova York, Chico Stellato e Sylvia Fina.

Não sei se esses conceituados bailadores são, efetivamente, brasileiros. É possível que sejam e que, fazendo as declarações que fizeram, não tivessem outro intuito senão o de se divertirem à custa dos ingênuos yankees. O caso é que, interrogados por uma repórter, afirmaram que a “Carioca” deve ser dançada ao som da música, naturalmente, e ao som de “gritos selvagens em língua brasileira”. E acrescentaram com muita convicção: “É assim que se usa no Brasil”.

Eu confesso, com absoluta sinceridade, que nunca vi ninguém dançar a “Carioca” nestas terras morenas. Mas, como se fala, ali, em maxixe (“pronounced ma-chee-cha”) é de crer que os tais “gritos selvagens” se refiram a esse irmão do samba. Mas, ainda assim, confesso que nunca ouvi nenhum maxixeiro gritar — a não ser quando lhe pisam nos calos. Nesse, caso o grito é espontâneo, e tanto grita um dançador de maxixe como um dançarino de valsa, polca ou habanera. É pois, um grito universal, porque o calo não tem pátria. E só é selvagem quando o pisão é violento e o pisado, com a dor, perde a compostura e desmancha-se em descomposturas...

Isso, todavia, não tem importância. Aliás não se podia mesmo falar no Brasil, em país estrangeiro, sem que a palavra selvagem andasse junta. Coisas da vida!...

Mas uma das razões por que a “Carioca” anda fazendo furor lá fora, é atribuída ao fato dos bailarinos encostarem as testas para dançar. É isso, aliás, a única coisa que a “Carioca” adaptou do maxixe, dança que, se fosse bailada no filme tal como é, causaria um sucesso dez vezes maior, por ser muito mais... freudiana (perdão, Freud!) do que a desengonçada “rumba” que o meu amigo Louis Brock resolveu criar. Isso, porém, não diminui em nada a amigável iniciativa do simpático diretor da R.K.O., pois a “Carioca” está pondo em evidência, ao menos por algum tempo, o nome dessa terra impossível e incrível que se chama Brasil. Tanto que Dorothy Normann Cropper, vice-presidente do “Dancing Masters of America”, falando ao mesmo “New York Times”, afirma que já ensinou a “dança brasileira” a centenas de alunos seus. E acrescenta: — “A mocidade, principalmente, é louca pela “Carioca”. E, para provar que há razões ponderosas a justificarem essa “loucura”, afirma que tem recebido uma volumosa correspondência de várias partes dos Estados Unidos, da Europa e até da Austrália, de pessoas ansiosas por aprenderem a “Carioca”.

E a repórter, intrigada com a “extravagância” de se juntarem as testas para dançar, pergunta:

— E ainda não houve colisões?

— Não. Até agora ninguém apareceu com a cabeça quebrada.

E assim, graças ao “forehead to forehead” do maxixe o mundo todo está dançando uma “dança brasileira” que os brasileiros não sabem dançar...

Os “profiteurs”

Enquanto nós, na cabrália terra, vamos discutindo, sossegadamente, assuntozinhos pacíficos, tentando exagerar astronomicamente os nossos casinhos bélicos, a Europa se debate em convulsões tremendas, das quais as piores não são as que explodem todos os dias, mas as que se acham em estado latente, numa fermentação terrível que está intoxicando o organismo miserando do velho mundo e que, fatalmente, o conduzirá à morte.

Na Europa, fala-se em guerra, hoje, com a mesma displicência com que nós aqui falamos em programas de rádio ou em sessões de cinema. É o assunto de todos os dias. Já se conhecem de antemão, todos os movimentos estratégicos dos exércitos que vão lutar, já se sabe por onde fugir em caso de morro ou mato, enfim, os preparativos para a “quadrilha final!” estão de tal forma conduzidos que basta apenas um “morra”! uivado por qualquer “pau d’água” em plena rua, para que lá se vá tudo quanto Martha fiou..

Há pessoas ingênuas que, diante dessa alucinante patriomania, indagam a si mesmas, bem baixinho, no silêncio do seu quarto, qual a vantagem de tão estranho caso de belicosidade latente, sem se lembrarem de que existem umas entidades de esdrúxulos cognomes — Schneider-Creusot, Vicker-Armstrong, Krupp, Curtiss Wright Corporation, Newport News Shipbuilding Co. que acham tudo isso muito interessante, eis que elas existem para armar os povos... Apenas para armar — entenda-se bem. Agora, se os povos não podem andar armados sem se meterem em conflitos — porque os povos são crianças mal educadas — a culpa não é delas.

E não é mesmo. O que acontece, é que essas ilustres entidades tratam de negociar suas armas com quem lhes oferece melhores garantias. É um direito que lhes assiste, porque cada um se defende como pode. Tanto que, quando São Paulo desencadeou a revolução de 32, teve que brigar com pica-paus e cabos de vassoura, porque as fábricas de armamentos viram logo que era mais garantido negociar com a ditadura. E foi esse, em verdade, o melhor negócio que as usinas bélicas norte-americanas realizaram depois da guerra européia.

Está claro que não sou eu quem o afirma. É um jornal yankee, “The New Republic”, de Nova York, quem escreve estas linhas:

“Para finalizar, assinalemos que depois de 1919, os melhores negócios registrados pelos nossos fabricantes de armas foram os devidos à sangrenta revolução paulista do Brasil, em 1932. Proclamando o embargo de armas para os revolucionários de São Paulo, o secretário de Estado, Stimson, encorajou abertamente a venda de material de guerra americano ao governo do Rio de Janeiro. E, com efeito, este comprou aos Estados Unidos 111 aviões (representando um valor de 2.282.000 dólares) assim como peças de artilharia, num valor de 263.232 dólares”.

Mas isso são águas passadas. Nós ficamos nus com a mão no bolso e acabou-se a história.

O interessante é que na Europa, hoje, a guerra é o assunto de todos os dias e de todas as horas. Principalmente a guerra aérea, que infunde um tal pavor ao povo que, em Paris, já se constroem casas com porões “à prova de ataques aéreos”. E já existem, por toda a cidade, casas que, com e maior naturalidade, vendem máscaras contra gases asfixiantes. Este comércio chegou mesmo a tal ponto, que um general, indignado, escreveu um artigo tremendo no “L’Intran”, afirmando que essas máscaras não protegem coisa nenhuma, a não ser os bolsos dos seus fabricantes.

As pessoas cautas que haviam feito um largo sortimento dessas máscaras, na previsão de dias que se avizinham a passos rápidos, estão atrapalhadas, chorando o seu rico dinheirinho e fornecendo assunto para qualquer escritor que queira escrever um livro sobre esse trágico carnaval... Imaginem milhares e milhares de famílias, no momento dramático de um ataque aéreo por cem ou duzentos aviões, afivelarem suas máscaras ao rosto, confiantes e impávidas e caírem todas, estorcendo-se nas vascas da intoxicação, numa agonia atroz, porque as máscaras não as protegem, nem as salvam...

Como os seus fabricantes vão rir à custa dos tolos que “compraram um bonde”, ao comprarem as máscaras...

Os alemães e a guerra

Todo o mundo sabe que a mais eficiente arma de guerra não é o canhão, nem o aeroplano, nem o gás fosgênio, nem qualquer outra complicação química ou mecânica. É apenas a mentira.

Quem se mete numa luta, a primeira coisa que tem a fazer é, antes de estender a rede da espionagem, preparar o terreno para os carapetões. Estes, quando bem lançados, a tempo e a hora, agem com muito mais eficiência do que qualquer reserva de exército. Envolvem o inimigo num aranhol tão denso de desconfianças e más vontades, que ele, premido moralmente pelo mundo todo, e ainda por cima desmoralizado, não tem outro remédio senão fazer o que fazem as nações em apuros; entregar os pontos.

Durante a Conflagração Européia, esse processo foi posto em prática, de uma forma admiravelmente organizada, pelos países aliados. A ofensiva que estes países realizaram por meio de carapetões sabiamente manipulados, encheu o mundo de um tal sentimento de ódio contra a Alemanha, que esta, apesar de todos os esforços, acabou mesmo ficando sozinha e defendendo-se com uma bravura tão épica, que nem Remarque, no seu livro amargo, conseguiu destruir.

Nós por aqui, àquela época, quando abríamos um jornal e líamos a torrente telegráfica que transbordava da primeira página dos jornais, só deparávamos descrições arrepiantes de arripiantíssimos canibalismos praticados pelos “hunos modernos” nas aldeias da Bélgica e do norte da França. Mulheres fuziladas, criancinhas decapitadas, velhos queimados vivos — enfim, aquilo por lá parecia o sertão do Cariri sob o jugo de Lampião. Uma coisa de arrepiar cabelos aos próprios carecas.

Depois, terminada a guerra, viu-se que houvera naquilo tudo, apenas excesso de imaginação... e de boa política militar. Mas nós acreditamos. E tanto, que acabamos também declarando guerra à Alemanha, para que o sr. Wenceslau, mineiramente, aproveitasse a ocasião para nos aconselhar “parcimônia nos gastos”.

E o interessante é que nós fizemos a tal parcimônia...

É possível que, no ardor guerreiro e patriótico que os inflamava, e no desespero de quem luta em legítima defesa contra todo o mundo, os alemães houvessem praticado alguns excessos contra o “direito das gentes”. Mas daí ao “canibalismo vandálico” com que os apresentaram ao mundo, a distância não é pequena.

Entretanto, foi isso o que se fez.

Mas nem sempre se fez isso bem feito.

Ainda agora um jornal alemão, o “Fichte-Bund”, de Hamburgo, a propósito das acusações que se levantam por toda a parte contra Hitler, relembra o que aconteceu em 1914 com o caso dos sacerdotes belgas que teriam sido forçados a mandar repicar os sinos quando os alemães entraram em Antuérpia. Relembrando esse episódio sensacional e reportando-se às noticias que correram mundo por conta de quem podia passá-las adiante, o panfleto germânico cita trechos de alguns jornais aliados que noticiaram o fato.

Segundo o “Matin”, que se baseou em informes de um “Kolnische Zeitung” não sei de onde, “o clero de Antuérpia foi obrigado a mandar repicar os sinos depois da rendição da fortaleza”.

Mas o “Times”, de Londres, acrescentou um ponto: “Os eclesiásticos belgas que se recusaram a mandar repicar os sinos, foram expulsos do seu cargo”.

O “Corriere della Sera”, por sua vez, escreveu: “Segundo informações fidedignas do “Times” os desgraçados eclesiásticos que se recusaram a mandar repicar os sinos, foram condenados a trabalhos forçados”.

E o “Matin” voltou a contar a história, mas agora assim: “Conforme o “Corriere della Sera” chegou a saber de Colônia via Londres, confirma-se a notícia de que os bárbaros conquistadores de Antuérpia puniram os desgraçados eclesiásticos, mandando pendurá-los de cabeça para baixo, como badalos vivos, nos sinos”.

Aí está como se escreve História. Repito que estou me reportando a informes do “Fichte-Bund”, de Hamburgo. Eu não vi nada disso, mesmo porque, naquele tempo, eu também andava tremendo de cólera contra os “hunos”...

Em tempo de guerra — e de revoluções — a melhor maneira de se acompanharem os acontecimentos é fazer como eu faço: ler histórias da Carochinha, relatórios da Sociedade Beneficente Flor de Lotus ou estatísticas sobre o aumento da produção e consumo das batatas da Macedônia...

Os bandeirantes renanos

Afinal de contas, tudo o que nós sabíamos a respeito de um dos episódios culminantes da Historia do Brasil, já não passa de lenda! Vivíamos, todos os brasileiros, e principalmente nós, os paulistas, na ilusória suposição de que a grandeza territorial e a unidade brasileira fossem obra dos bandeirantes paulistas, e eis que se constata agora, não sem um laivo de desapontamento, que tudo isso era apenas “uma ilusão e mais nada” — como dizia o poeta.

Todos nós, com efeito, sabíamos que os primeiros homens que se aventuraram a rasgar a “selva selvaggia” sul-americana, investindo para as ínvias brenhas misteriosas e riscando o solo virgem de sulcos que se tornaram, depois caminhos abertos para a civilização, foram os paulistas, nos fins do século XVI e século XVII. Dessas incursões audaciosas, eles recolheram, não somente benefícios materiais, mas alargaram o território pátrio, expulsando os conquistadores espanhóis e forçando o recuo do meridiano.

Era isso, mais ou menos, o que nós sabíamos.

E, entretanto, — tão ilusórios são os conhecimentos humanos! — tudo isso não passava de conto da Carochinha! Os bandeirantes, em verdade, existiram. E mais: praticaram, realmente, as façanhas que se conhecem. Até aí, a História não mente.

Onde, porém, os fatos cedem lugar à fantasia, é quando se diz que aqueles bandeirantes eram paulistas.

Engano, meus amigos! Engano d’alma, ledo e cego, que um ariano não deixa durar muito!

E dir-vos-ei por quê: o “Diário da Noite” publicou ontem, com o devido destaque, a tradução de um artigo do “Beerliner Illustrirte Zeitung”, da autoria do sr. Ubrich Von Riet, e subordinado a este título interrogativo: “Que há ainda a descobrir no Brasil?”

Segundo nos assevera o ilustre publicista germânico o Brasil está esperando ainda uma porção de Cabrais, pois todo este imenso território é apenas um sertão indevassável: “mesmo no centro das cidades encontram-se restos de florestas virgens ainda inexploradas”.

Vê-se que o articulista alemão quis referir-se ao parque Pedro II, ao Jardim da Luz, à praça da República, etc., que são “restos de florestas virgens ainda inexploradas”, isto é, são parques e praças cheios de cobras, jacarés, onças, e onde, à noite, terríveis bandos de queixadas deixam as tocas para invadir o Triângulo ou os bairros mais próximos...

O quadro é dantesco e assustador!

Mas onde o articulista germânico nos liquida sumariamente, é quando diz:

“Foram, pois, em sua maior parte, os estrangeiros e, entre estes, os alemães, que empreenderam as grandes incursões pesquisadoras pelo interior do Brasil, trazendo assim as primeiras notícias da existência daquelas terras”.

Pois é isso, meus amigos. Vocês falam em Fernão Dias, Raposo e Borba Gato... Citam João Amaro e Jorge Velho... Está bem. Eles existiram, mas não eram paulistas. Fernão Dias nasceu em Munich, Borba Gato era patrício de Lutero e, quanto a Antonio Raposo, foi companheiro de Goethe, tendo nascido em Francfort, morado em Lepzig e aí conhecido o poeta sublime. Quando, em Strasburgo, Goethe lançou as bases do universalismo, Antonio Raposo pediu uns cobres emprestados a Catharina de Schoenkopf e, no momento em que seu amigo rompia com mme. de Stein, o futuro bandeirante alemão rompia com Catharina e vinha descobrir o Brasil, em companhia de Borba Gato que era loiro como uma libra esterlina e falava português como o Fritz da anedota.

Vamos, pois, modificar a História. Está tudo errado. Quando se falar em bandeiras e bandeirantes, “Ubrich über alles”!

O perigo amarelo

Conversando, há poucos dias com as heróicas pessoas que enfrentam impavidamente os disparates deste canto de página, contei o que anda fazendo o Japão pelo mundo, nestes últimos tempos, a fim de que saibam que o “doce país das geishas” há muito tempo deixou de o ser.

Os cidadãos românticos que supunham viver os japoneses enfronhados exclusivamente na confecção de caixinhas de laca e ventarolas de papel, devem ter sentido uma certa amargura ao observar que esse povo ingênuo e infantil se acostumou, com muita ingenuidade, a fabricar objetos menos efêmeros, um pouco diferentes das borboletas de papel de seda: canhões de grosso calibre, aviões de bombardeio, bombas de gás fosgênio e outros “brinquedos” do mesmo gênero. Além disso, para que não se dissesse que o Japão é apenas destruidor, aqueles homens começaram a produzir lâmpadas que, espalhadas pelo mundo, estão enchendo de pesadelos as noites dos industriais ingleses e americanos.

Poder-se-ia supor que o “dumping” nipônico ficaria nisso. Mas não ficou.

Entraram, resolutamente, a produzir uma coisa inesperada: a cerveja.

Nunca me constou, nem mesmo em sonhos eu cheguei a sabê-lo, que os japoneses fabricassem cerveja. Nem sequer supus, jamais que o álcool fizesse parte da vida nipônica, pois eu nunca vi um desses esquisitos orientais tomar uma carraspana, um desses tremendos pifões com que nós, ocidentais, comemoramos as nossas alegrias e nos quais pretendemos, de vez em quando, afogar as nossas mágoas.

E, todavia, eis que os japoneses se empenham em fazer cerveja para, com ela, embebedar o Ocidente... Pode ser um novo “dumping”, como pode ser uma réplica aos ocidentais que, há muitos séculos andaram escravizando os mongóis à custa do pileques de ópio...

O certo, porém, é que a cerveja nipônica está atacando a Europa cervejística justamente num dos seus pontos mais fortes: Pilsen.

Pilsen é uma cidade que pertence, hoje, à Checoslováquia. É onde se fabrica uma das melhores cervejas do mundo — segundo afirmam os entendidos que já a emborcaram. Depois de enviarem cem garrafas a um grande importador alemão, que as distribuiu aos amigos e dos quais só recolheu elogios entusiásticos, começaram os nipões a abarrotar o mercado checoslovaco com seus milhões de garrafas que, naturalmente, foram consumidas com avidez. A cerveja é boa e — o que ainda é melhor — custa a metade do preço da cerveja local.

A Checoslováquia, naturalmente, ficou alarmada. Os industriais da bebida loira andam de mãos à cabeça, desesperados arrancando os últimos fios de cabelo que ainda lhes restam. Se não me engano, vão apelar para o governo, exigindo providências enérgicas para debelar o “perigo amarelo”.

Porque, agora, sim! o perigo é realmente amarelo, eis que a cerveja nipônica é de uma cor maravilhosa que parece topázio líquido — como diriam os poetas.

Para os cervejeiros eslovacos, porém, essa cor não tem a menor poesia, a não ser quando a tomam em sentido simbólico para traduzir o infinito desespero que lhes vai na alma...

Os homens supersticiosos

Leio numa revista americana que o “Clube de Combate às Superstições”, de Chicago, vai ser inaugurado dentro de poucos dias.

Esse é, se não me engano, o segundo clube desse gênero que se funda nos Estados Unidos, pois há tempos comentei, nestas colunas, a fundação de uma sociedade semelhante em Chicago. Não sei se esta foi avante, pois não ouço falar dela há muito tempo. Todavia, basta a existência de uma num país para que as pessoas inimigas de crendices complicadas fiquem satisfeitas.

Eu creio que as superstições são pequenas inutilidades que o homem inventa para complicar a própria vida. Para muita gente, as superstições são verdadeiros trambolhos psíquicos atravessados no caminho de sua vida. Para outras, são apenas passatempos. Para mim não são nem uma coisa nem outra, pois eu, geralmente, não tenho tempo de lhes dar atenção e passo impavidamente por sob uma escada aberta, pois acho muita dificuldade em passar sob uma fechada.

Há, contudo, muitas pessoas de cultura que vivem eternamente atemorizadas com coisinhas banais e por nada deste mundo seriam capazes de envergar um terno marron, abrir uma guarda-chuva dentro de casa ou acender três cigarros com o mesmo fósforo. Dizem elas que qualquer destas coisas dá um azar terrível — não sei por que estranhas razões. Assim, atarantadas com essas superstições esquisitas, essas pessoas levam uma existência áspera e atribulada, fugindo a uma porção de coisas inofensivas, virando esquinas, aterradas, se dão de cara com um padre, pulando imprudentemente para o meio da rua se deparam uma escada aberta na calçada, fazendo figas, apertando chaves... Uma vida complicada, cheia de tropeços que elas próprias criaram!

Eu conheço um cidadão desse gênero, com o qual tenho me recusado heroicamente a andar. O infeliz vive escravizado pela superstição: vai indo muito bem, na maior despreocupação possível quando, subitamente, pára, dá dois passos para trás, um para a esquerda para depois prosseguir. É que ele acabou de ver um “jettatore”. E a gente tem que parar também e esperar que o estranho homem realize os seus “passes” diante dos transeuntes boquiabertos. Mais adiante, ei-lo que pula para o meio da rua: é uma escada aberta. Depois, quer a todo transe virar uma esquina. Quer, não. Ele nos deixa e vira a esquina, realizando voltas exaustivas, para fugir de um padre barbado que surgiu ali adiante, com seu vasto guarda-chuva negro sob o braço.

Esse homem complicado é incapaz de fazer a barba às sextas-feiras, não viaja nos dias 13, não entra em nenhum lugar com o pé esquerdo, não aperta a mão de pessoas que usam terno marron, faz acrobacias terríveis para não esbarrar, na rua, em cavalheiros que usam frack ou que fumam charutos de canudinho... Tudo isso, diz ele, dá um azar terrível.

Eu creio, porém, que o azar maior é um cidadão ter a paciência de colecionar na cachola tão vasto cabedal de complicações para atrapalhar a própria vida. Não sei quem será o pândego que inventa essas coisas, mas esse sujeito deve divertir-se imensamente, pois os supersticiosos, quando se obsecam por uma “jettatura”, vão aos maiores extremos, como aquele que, sentindo-se doente foi a um médico e ouviu deste:

— O senhor está sofrendo de “surmenage”. Vou receitar-lhe fósforo.

O homenzinho pulou:

— Hein? Fósforo?

E muito pálido, quase a tremer:

— Doutor! Se é mesmo preciso, vá lá! Receite! Mas, pelo amor de Deus, receite fósforo de pau, porque eu tenho uma bruta cisma com o fósforo de cera!

Ilusão e realidade

Neste cantinho despreocupado em que venho, quase diariamente, pondo à prova a infinita paciência dos meus bravos leitores, escrevinhei, há uns oitos meses, umas linhas amargas sobre o que se poderia chamar a perversão da ingenuidade infantil.

Aludindo ao que se está praticando em certos países do mundo, com o inconsciente objetivo de dar às crianças uma “educação moderna”, arrancando-lhes do espírito todas as ilusões e desencantando-as brutalmente, tive a subida honra de pedir a esses excelentes orientadores políticos que fizessem o favor de limpar as mãos na parede.

Eles não limparam. E prosseguiram, fascisticamente, a meter as inocentes crianças em complicações políticas, tendo chegado ao extremo, como sucede na Alemanha, de fabricar bonecas com a figura de Hitler, esperando naturalmente que semelhante processo desperte idéias cívicas e patrióticas nesses espíritos imaculados.

Tem-se alegado, para isso, que a mãe não sabe educar os filhos, pois enfia-lhes na cachola fantasias e lendas absurdas, que contribuirão para dar aos futuros homens uma idéia falsa do mundo e da vida. E vai daí, agarra-se no gerotinho e metem-se-lhe na cabeça outras fantasias mais inconcebíveis ainda, em forma de “educação moderna”, como se esses pedacinhos de gente estivessem aptos para julgar os atos daqueles que os dirigem e que, tendo perdido a admiração dos marmanjos, pretendem conquistar a adoração dos fedelhos.

Se pedissem a minha “abalizada opinião” sobre o assunto, eu diria que isso que se está praticando por aí é um crime. Nem foi de outra maneira que o compreendeu um pai francês que, há pouco tempo, levou aos tribunais um professor de aritmética.

Por quê?

Apenas porque o referido professor, com a cabeça entupida de “modernas concepções da psico-pedagogia social”, dirigiu-se aos seus alunos, na véspera de Natal e fez-lhes uma complicadíssima preleção sobre a data, explicando-lhes que o Papai Noel era uma bobagem, que essa história de um velhote descer pela chaminé era uma estupidez e que os três Reis Magos, que deviam aparecer na noite de 6 de janeiro, eram apenas três conversas fiadas. E, não satisfeito com semelhante investida contra a Fantasia, enveredou pelo terreno literário desancando impiedosamente as fadas de Andersen, os anões dos Grimm e as bruxas de Perrault. Tudo mentira, tudo bobagens. Que não acreditassem nunca nesses disparates!

Quando a garotinha chegou em casa com essas novidades alarmantes, o pai urrou de indignação. E não ficou no urro: correu aos tribunais e denunciou o mestre por um delito que não sei se consta dos códigos e a que se poderia chamar o crime de arrebatar, às crianças, o direito que elas têm à ilusão.

Porque eu considero crime não só perverter física ou moralmente uma criança; a perversão espiritual é um delito que devia ser punido pela sociedade por meio de um artigo no Código Penal. Todos nós sabemos que a quadra mais feliz da nossa existência é a que vai da infância aos umbrais da puberdade. É o ciclo da ilusão, da irrealidade, da fantasia; é o tempo em que, vivendo já neste mundo, parece vivermos num mundo diferente — bom, porque não existe, porque nunca existirá. Por que, pois, pretender arrebatar às crianças o seu tempo melhor, arrojando-as violenta e estupidamente na estúpida realidade deste mundo?

Deixemo-las que se iludam até onde puderem. Se conseguirem viver encantadas até além da puberdade, tanto melhor para elas. Quanto a nós, que já não podemos sonhar, nem crer na irrealidade, prossigamos na nossa vidinha apertada, pedindo aos deuses que nos conservem o restinho de ilusão que trazemos na alma e que ainda nos faz acreditar nos políticos e confiar nas mulheres...

A criança de rabo

Em outros tempos, nos tempos pré-históricos em que eu era criança, apareceu um dia, já não me lembro onde, um menino com rabo.